|

Size: 1072

Comment:

|

Size: 90616

Comment:

|

| Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |

| Line 2: | Line 2: |

Platform Revolution: How Networked Markets Are Transforming the Economy - and How to Make Them Work for You |

|

| Line 10: | Line 12: |

| === 플랫폼 비즈니스 경쟁력의 원천 === 전형적인 플랫폼 형태를 띤 우버는 매칭 서비스(matching service)를 수행한다. 우버는 탑승객이 운전자를 찾는 것을 돕고, 마찬가지로 운전자가 탑승객을 찾는 것도 돕는다. 특정 도시에서 운전자들의 등록과 적용 밀도가 올라가면, 놀라운 성장 동력이 촉발된다. 탑승객들은 친구들에게 우버 서비스에 대해 이야기하고, 어떤 이들은 남는 시간에 직접 우버 운전자로 나서기도 한다. 탑승객들의 대기 시간은 줄어들고, 운전자들의 운전 중단 시간도 줄어든다. 운전 중단 시간이 줄어든다는 말은 운전자의 운임이 더 낮아져도 같은 금액을 벌 수 있음을 의미한다. 동일한 업무 시간 동안 더 많은 탑승객을 태울 수 있기 때문이다. 따라서 운전 중단 시간이 줄어든다는 말은 우버를 통해서 운임을 낮춰 수요를 끌어올리고, 이는 곧 적용 밀도를 더 높여서 선순환을 이끌어 낼 수 있음을 의미한다. 걸리는 어떻게 선순환이 작용하는지를 보여 주기 위해 자신의 글에 다른 투자자가 그린 그림을 삽입했다. {{attachment:uber-diagram.jpg}} 삭스의 냅킨 스케치는 네트워크 효과(network effects)의 전형적인 사례를 잘 포착하고 있다. 이 그림은 각각의 참여자가 느끼는 우버의 가치가 사용자가 늘어날수록 어떻게 더 커지는지 보여 준다. 또한 그 결과 더욱 많은 사용자를 끌어들이게 되고, 그로 인해 서비스의 가치가 한층 더 커지게 된다는 것도 보여 준다. === 수요에도 규모의 경제가 구현되고 있다 === 네트워크 효과는 기술 혁신이 주도하는 새로운 경제 현상을 대변한다. 21세기 인터넷 시대에 과거 거대 기업들에 상응할 만한 독접 기업들은 규모의 수요 경제를 통해 생겨났다. 규모의 공급 경제와 달리 규모의 수요 경제는 생산자 측 수익 방정식에서 한쪽 절반을 차지하는 수요 측면의 기술 향상을 이용한다. 규모의 수요 경제는 소셜 네트워크의 효율성, 수요 결집, 앱 개발, 기타 네트워크가 크면 클수록 사용자들에게 더 많은 가치를 가져다주는 현상에 따라 움직인다. 규모의 수요 경제는 한 플랫폼 시장에서 가장 몸집이 큰 기업에게 네트워크 효과 우위를 제공하기도 하며, 이때 네트워크 효과 측면에서 우위에 있는 기업을 경쟁업체들이 따라잡기란 극히 어렵다. 규모의 수요 경제는 긍정적인 네트워크 효과의 근원이며 오늘날 경제 가치의 주된 동력이다. 규모의 공급 경제가 더 이상 중요하지 않다는 말이 아니다. 규모의 공급 경제는 지금도 중요하다. 그러나 규모의 수요 경제가 네트워크 효과의 형태를 띠면서 가장 중요한 차별화 요인이 되었다. 멧커프의 법칙(Metcalfe’s law)은 네트워크 효과가 네트워크 참여자들뿐만 아니라 네트워크를 소유하거나 관리하는 이들을 위해 어떻게 가치를 창출하는지 요약해서 설명하는 데 매우 유용하다. 로버트 멧커프(Robert Metcalfe)는 전화망의 가치는 전화망 가입자 수가 증가할수록 비선형적으로 증가하며 이에 따라 가입자들 간에 더 많은 연결을 만들어 낸다고 지적했다. 중대한 경제적 결과가 이러한 패턴을 따른다. 네트워크 효과를 통해 이룩한 성장은 시장 확대로 이어진다. 신규 구매자들이 시장에 들어오는 이유는 네트워크에 참여하는 친구들의 수가 점점 늘어나는 데 매력을 느끼기 때문이다. 만일 가격까지 떨어지면─대부분 기술이 성숙하고 생산량이 증가하면 가격이 떨어진다─매력적인 가격으로 인해 네트워크 효과가 커지면서 거대한 시장 채택 현상을 불러온다. === 양면 네트워크 효과가 발휘되고 있다 === 우버의 사례는 양면 시장과 관련이 있다. 즉 탑승객이 운전자를 끌어들이고, 운전자는 탑승객을 끌어들인다. 이와 유사한 역학 관계는 다른 플랫폼 비즈니스에서도 많이 볼 수 있다. 구글의 안드로이드 앱 개발자들은 소비자들을 끌어들이고, 소비자들은 앱 개발자들을 끌어들인다. 이 모든 비즈니스가 긍정적인 피드백과 함께 양면 네트워크 효과를 일으킨다. 네트워크의 성장을 촉진시키는 데 이와 같은 네트워크 효과의 중요성이 매우 커지자 플랫폼 기업들은 종종 돈을 들여서라도 시장의 한 쪽으로 참여자들을 끌어들이려 한다. 플랫폼의 한쪽 면에 참여자들을 불러올 수 있으면 다른 쪽도 따라올 거라는 사실을 아는 것이다. 긍정적인 피드백을 동반한 양면 네트워크 효과는 어떻게 우버가 빌 걸리와 다른 투자자들로부터 받은 수백만 달러에 달하는 투자금을 30달러짜리 무료 이용권을 찍어서 뿌리는 데 사용할 수 있었는지 설명해 준다. 우버가 쿠폰으로 시장 점유율을 사들인 것은 추후 우버에 가입하여 제값을 모두 지불할 운전자와 탑승객들 간의 선순환을 끌어내기 위함이었다. === 가격, 브랜드, 입소문으로는 한계가 있다 === 네트워크 효과를 다른 유사한 시장 형성 도구들, 이를테면 가격 효과(price effects) 및 브랜드 효과(brand effects)와 구별할 수 있어야 한다. 일반적으로 고객의 1~2%만이 무료 고객에서 유료 고객으로 전환한다. 따라서 벤처 인큐베이터 회사인 테크스타스(Techstars)의 CEO이자 창업자인 데이비드 코언(David Cohen)이 말하듯이, 무료 가격 모델을 수익형으로 전환하려면 그전에 수백만 명의 고객을 확보해야만 한다. 부분 유료화 모델인 프리미엄 방식은 수익을 내기 어려운 무임 승차자들을 양산한다. 브랜드 효과는 더 복잡하다. 브랜드 효과는 사람들이 특정 브랜드와 품질을 연관 지을 때 생긴다. 그러나 브랜드 효과는 가격 효과와 마찬가지로 지속시키기 어려운 경우가 많다. 게다가 비용이 훨씬 더 많이 든다. 가격 효과와 브랜드 효과는 분명히 스타트업의 성장 전략으로 필요하다. 그러나 오직 네트워크 효과만이 우리가 위에서 기술한 선순환을 만들어 내며, 이는 영구적인 사용자 네트워크를 구축한다. 이런 현상을 우리는 록인(lock-in)이라고 부른다. 네트워크 효과와 혼동하기 쉬운 또 다른 성장 구축 도구가 바이럴리티이다. 바이럴리티는 사람들을 네트워크로 끌어올 수 있다. 이를테면 무척 귀엽고 웃기고 놀라운 동영상을 즐기는 팬들이 자기 친구들을 유튜브로 데려오는 경우가 한 예이다. 그러나 네트워크 효과는 사람들을 계속 거기에 머물게 한다. 바이럴리티는 플랫폼 밖에 있던 사람들을 데리고 와서 가입하게끔 유도하는 반면, 네트워크 효과는 플랫폼 안에 있는 사람들 사이에서 가치를 늘리는 것이다. 성공한 기업과 실패한 기업을 결정짓는 것이 무엇인지 궁금했던 우리는 수십 가지 사례를 조사하면서 대부분의 실패 기업들이 가격이나 브랜드 효과에 크게 의존했다는 사실을 알아냈다. 반면 성공한 기업은 실제로 효과가 있는 아이디어를 생각해 냈다. 이를테면 한 사용자 그룹으로부터 트래픽을 유도해 냄으로써 다른 사용자 그룹으로부터 수익을 내는 것이다. 우리는 알아낸 양면 네트워크 효과를 수학적으로 분석하여 논문에 설명하였다. <<FootNote(Geoffrey Parker and Marshall Van Alstyne, “Information Complements, Substitutes and Strategic Product Design,” Proceedings of the Twenty-First International Conference on Information Systems (Association for Information Systems, 2000),<<BR>>13-15; Geoffrey Parker and Marshall Van Alstyne, “Internetwork Externalities and Free Information Goods,” Proceedings of the Second ACM Conference on Electronic Commerce (Association for Computing Machinery, 2000), <<BR>>107-16; Geoffrey Parker and Marshall Van Alstyne, “Two-Sided Network Effects: A Theory of Information Product Design,” Management Science 51, no. 10 (2005): 1494-1504. 나름 피인용 2029회인 논문임.)>>오늘날 이베이, 우버, 에어비앤비, 업워크, 페이팔, 구글과 같은 성공적인 플랫폼 기업들이 이 모델을 다양한 형태로 잘 보여 주고 있다. <<FootNote(M. Rysman, “The Economics of Two-Sided Markets,” Journal of Economic Perspectives 23, no. 3 (2009): 125-43.)>> === 무엇이 네트워크 효과를 극대화하는가 === 독자들도 알고 있듯이 네트워크 효과는 네트워크의 규모에 따라 달라진다. 따라서 한 가지 중요한 필연적 결과는 이렇다. 효과적인 플랫폼은 빠르고 쉽게 확장함으로써 네트워크 효과로부터 창출한 가치의 규모를 늘린다. 구글의 이야기가 말하듯, ‘자유로운 진입(frictionless entry)’을 허용하는 네트워크는 거의 아무런 장벽 없이 유기적으로 성장할 수 있다. 자유로운 진입은 사용자가 플랫폼에 빠르고 쉽게 들어와 가치 창출 활동에 참여할 수 있게 해 준다. 플랫폼이 빨리 성장할 수 있게 해 주는 핵심 요인인 것이다. 스레드리스(Threadless)는 정보 기술 서비스, 웹 디자인, 컨설팅 분야 전문가들이 설립한 티셔츠 회사다. 이들의 비즈니스 모델은 매주 외부 참가자들을 대상으로 디자인 콘테스트를 주최한 다음, 가장 인기 있는 디자인의 티셔츠만 찍어서 점점 늘어나고 있는 광범위한 고객층에게 판매하는 것이다. 스레드리스는 예술적 재능을 지닌 사람을 고용할 필요가 없다. 숙련된 디자이너들이 상과 명예를 얻으려고 경쟁하기 때문이다. 이들은 마케팅을 할 필요도 없다. 열정적인 디자이너들이 친구들에게 자신의 디자인에 투표해 달라고, 자신의 티셔츠를 팔아 달라고 애원할 것이기 때문이다. 이들은 판매량을 추정할 필요가 없다. 투표에 참여하는 고객들이 이미 얼마나 살 것인지 밝혔기 때문이다. 스레드리스는 생산을 아웃소싱해서 취급 비용과 재고 비용을 줄일 수 있었는데, 이와 같이 자유로운 진입 모델 덕분에 구조적인 제약을 최소화하면서 빠르고 쉽게 확장할 수 있었다. 스레드리스가 이러한 비즈니스 모델을 생각해 낸 것은 순전히 우연이었다. ... 사실 이 웹사이트는 창업자 중 한 명이 지원했던 오프라인 콘테스트의 온라인 버전에 불과했다. 이렇게 실험적으로 시도했던 벤처가 폭발적인 인기를 끌자, 이 사업의 엄청난 확장성이 가져다줄 이점이 너무나 명확해졌다. 네트워크가 확장되려면 반드시 양쪽 시장이 동일한 비율로 성장해야 한다. 예를 들어 우버 운전자 한 사람은 시간당 평균 세 명의 승객을 태울 수 있다. 우버 입장에서 승객이 한 명인데 운전자가 1000명이나 되는 것은 의미가 없을 것이다. 승객은 1000명인데 운전자가 한 명인 것도 마찬가지이다. 에어비앤비는 호스트와 게스트를 모두 늘리는 데 동일한 문제에 직면했다. 만일 한쪽이 지나치게 많아질 경우 쿠폰이나 할인을 통해 다른 쪽에 있는 참여자를 끌어들이면 사업이 잘될 수 있다. 어떤 경우에는 플랫폼의 성장이 ‘사이드 전환(side switching)’ 효과에 의해 촉진되기도 한다. 사이드 전환은 플랫폼의 한쪽에 있는 사용자가 반대편에도 참여할 때 발생한다. 예컨대 상품이나 서비스를 소비하던 사람이, 다른 사람이 소비하는 상품과 서비스를 생산하기 시작하는 경우이다. 어떤 플랫폼에서는 사용자가 쉽게, 반복적으로 사이드 전환을 한다. === 부정적인 네트워크 효과를 방지하는 전략 === 플랫폼 네트워크를 빠르게 성장하게 해 주는 바로 그 요인들이 빠른 실패의 원인이 되기도 한다. 네트워크의 성장은 부정적인 네트워크 효과를 양산하여 참여자들을 떠나게 만들고 심지어 플랫폼 비즈니스를 망하게도 한다. 예를 들어 양적 성장으로 인해 생산자와 소비자 간에 가능한 매칭의 수가 늘어나면서 최적의 매칭을 찾기가 어려워지거나 아예 불가능해지는 경우 부정적인 네트워크 효과가 나타난다. 이런 난관에 봉착하지 않으려면 ‘자유로운 진입’을 허용하되 반드시 효과적인 큐레이션(curation)을 통해 균형을 유지해야 한다. 소셜 데이팅 플랫폼 오케이큐피드는 확장성을 제대로 관리하지 않으면 네트워크 붕괴의 원인이 될 수 있다는 사실을 알아냈다. 오케이큐피드 CEO 크리스천 러더(Christian Rudder)에 따르면, 데이팅 웹사이트에 사용자가 많아지면 자연스럽게 플랫폼상의 남성들이 가장 아름다운 여성에게 몰리게 된다. 이러한 남성들의 활동이 늘어나면 문제가 생긴다. 가장 매력적인 여성에게 접근하는 남성들 가운데 대다수의 매력도가 매우 떨어질 것이기 때문이다. 한마디로 대다수 남성들에게 그 여성은 ‘넘볼 수 없는 대상’이 된다. 이렇게 ‘B급 남성’들이 ‘A급 여성’들에게 데이트 신청을 마구 해 대면 좋아할 사람이 아무도 없다. 아름다운 여성들은 전혀 걸러지지 않은 남성들의 관심 때문에 불만을 느끼고 사이트를 떠날 수도 있다. 한편 B급 남성들도 불만을 느끼는 건 마찬가지다. 자기가 선택한 여성이 아무런 반응을 보이지 않기 때문이다. 그리고 가장 아름다운 여성들과 잘 어울릴 수 있었던 소수의 매력 있는 남성들도 불만을 느낀다. 그들이 원하는 여성들이 플랫폼을 떠났기 때문이다. 일단 이런 일이 벌어지면 다양한 호감도 등급에 분포하는 모든 남성들이 바로 그다음 등급에 속한 여성에게로 몰리고 다시 똑같은 사이클이 반복된다. 네트워크 효과는 반전되고 비즈니스 모델은 붕괴된다. 오케이큐피드가 수행하는 것과 같은 교묘한 큐레이션은 부정적인 네트워크 효과를 크게 줄일 수 있다. 동시에 이런 전략은 긍정적인 네트워크 효과를 키울 수도 있다. 네트워크 참여자의 수가 늘어나면서 그들에 대한 정보의 양도 증가한다. 통계학자라면 누구라도 처리할 데이터가 늘어날수록, 데이터로부터 유추한 사실들의 정확도와 가치가 올라간다고 말할 것이다. 따라서 네트워크가 크면 클수록 큐레이션의 품질도 더 향상된다. 우리는 이런 현상을 ‘데이터 주도 네트워크 효과(data-driven network effects)’라고 부른다. 물론 이는 지속적인 테스트와 업데이트, 개선이 이뤄지는 잘 설계된 큐레이션 도구를 보유하고 있느냐에 달려 있다. 성공적인 플랫폼은 모두 콘텐츠나 사람들 간의 관계를 필요에 맞게 매칭해야 하는 문제에 직면한다. 성공적인 플랫폼이 되려면 성장의 어떤 지점에서는 반드시 효과적인 큐레이션이라는 관문을 통과해야 함을 의미한다. 큐레이션 문제는 다음 장에서 또 다룰 것이다. === 4가지 네트워크 효과와 강점과 약점 === 양면 네트워크(생산자와 소비자가 모두 있는 것)에는 4가지 유형의 네트워크 효과가 있다. 양면 시장에서 * ‘동일면 네트워크 효과(same-side effects)’는 시장의 한쪽 면에 있는 사용자가 같은 쪽 사용자에게 영향을 주면서 생긴 네트워크 효과를 말한다. 그러니까 소비자가 다른 소비자에게 영향을 끼치고, 생산자가 다른 생산자에게 영향을 끼치는 것이다. * 반대로 ‘교차 네트워크 효과(cross-side effects)’는 시장의 한쪽 면에 있는 사용자가 다른 쪽에 있는 사용자에게 영향을 끼치면서 생긴 네트워크 효과를 말한다. 즉 소비자가 생산자에게, 생산자가 소비자에게 미치는 효과이다. . 긍정적인 동일면 네트워크 효과(positve same-side effects):: 동일한 유형의 사용자 수가 늘어날 때 사용자들에게 돌아가는 긍정적인 혜택이 포함된다. 벨 전화회사 네트워크의 가입자 수가 늘어나면서 유발되는 효과가 한 예이다. ‘벨’ 전화로 연락할 수 있는 친구와 이웃이 늘어나면 늘어날수록 벨 전화 가입자로서 얻는 가치는 더 늘어난다. 부정적인 동일면 네트워크 효과(negative same-side effect):: 플랫폼 한쪽 면의 수적 성장이 단점이 될 때도 있다. 예를 들어 정보 기술 플랫폼 코비신트(Covisint)를 생각해 보자. 이 회사는 클라우드 기반 네트워킹 도구를 개발하는 데 관심이 있는 기업들과 서비스 제공업체들을 연결해 준다. 코비신트 플랫폼을 이용하는 경쟁 공급업체들의 수가 증가하면서 고객들이 플랫폼을 찾아왔고, 공급업체들은 이를 반겼다. 그러나 공급업체들이 너무나 많아지자 서로에게 적절한 제공업체와 고객들을 찾기가 점점 더 어려워졌다. 긍정적인 교차 네트워크 효과(positive cross-side effects):: 반대편 시장의 참여자 수가 증가하면서 이득을 얻게 될 때 발생한다. 비자카드와 같은 지불 메커니즘을 생각해 보자. 비자카드를 받는 상점(생산자)이 늘어나면 쇼핑객(소비자)들은 보다 쉽고 편리하게 쇼핑을 할 수 있고, 이는 곧 긍정적인 교차 네트워크 효과를 발생시킨다. 물론 이 같은 효과는 반대의 상황에서도 발생한다. 비자카드 보유자가 더 많아지면 상점에게는 잠재적인 고객이 늘어난다. 부정적인 교차 네트워크 효과(negative cross-side effects):: 고려해야 할 어두운 면이 있다. 음악, 텍스트, 이미지, 동영상과 같은 디지털 미디어 공유를 촉진하는 플랫폼을 생각해 보자. 대부분의 경우 생산자(예를 들면 음반사)의 수가 증가하면 소비자들에게는 긍정적인 혜택이 돌아간다. 그러나 한편으로는 복잡성과 비용이 늘어나기도 한다. 예를 들어 읽고 수락해야 할 디지털 저작권 관리 양식이 지나치게 많아질 수 있다. 이런 경우에는 긍정적인 교차 네트워크 효과가 부정적인 교차 네트워크 효과로 바뀐다. 그러면 소비자들은 해당 플랫폼을 떠나거나 사용 빈도를 줄이게 된다. 마찬가지로 플랫폼상의 경쟁 판매자들이 보내는 메시지가 급증하게 되면 불쾌한 광고로 어수선해지며, 생산자 선택의 폭을 확대하려 했던 긍정적인 파급력이 부정적인 교차 네트워크 효과로 바뀌어 소비자로부터 외면을 받게 되고 플랫폼의 가치도 훼손된다. :: 우리는 부정적인 교차 네트워크 효과의 증가로 우버가 겪게 될 고통이 늘어나는 상황을 예측할 수 있다. 만일 우버 탑승객의 수에 비해서 지나치게 운전자 많아지면 운전자의 운전 중단 시간이 늘어날 것이다. 반대로 우버 운전자 수에 비해 지나치게 탑승객이 많아지면 탑승객들의 대기 시간이 길어질 것이다. {{attachment:uber-diagram-negative-loop.jpg}} (SystemDynamics와 연관. See [[TheFifthDiscipline#A5._.2BwKys4Lwpwt3HWA_.2ByATWWA-|TheFifthDiscipline]]) === 이제는 내부 대신 외부로 눈을 돌려야 한다 === 에어비앤비, 우버, 드롭박스, 스레드리스, 업워크, 구글, 페이스북과 같은 기업들은 이들이 차용한 자본, 이들이 운용하는 기계, 이들이 관리하는 인적 자원이라는 비용 구조 때문에 가치 있는 게 아니다. 이들의 가치는 이들의 플랫폼에서 활동하는 커뮤니티에서 나온다. 한 전문가 팀이 컨설팅 및 회계 법인인 딜로이트(Deloitte)와 공동 수행한 연구 결과에 따르면, 주된 경제 활동을 근거로 기업의 유형을 크게 4가지로 나눌 수 있다고 한다. 자산 구축가(asset builders):: 물리적인 상품을 제공하는 데 필요한 물리적 자산을 개발한다. 포드 자동차와 월마트 같은 기업이 자산 구축가에 해당된다. 서비스 제공자(service providers):: 고객들에게 서비스를 제공하기 위해 직원들을 고용한다. 유나이티드헬스케어(UnitedHealthcare)와 액센츄어 같은 기업이 대표적인 예다. 기술 창조자(technology creators):: 소프트웨어와 바이오 기술 같은 지적 재산을 개발하고 판매한다. 마이크로소프트, 암젠(Amgen)이 여기에 해당된다. 네트워크 조정자(network orchestrators):: 사람과 기업이 함께 가치를 창출할 수 있는 네트워크를 개발한다. 사실상 플랫폼 기업들을 가리킨다. 연구 결과에 따르면, 이들 중 네트워크 조정자가 가장 효율적으로 가치를 창출한다. 대체적으로 네트워크 조정자는 ‘시장 승수’(기업의 시장 가치와 해당 기업의 주가수익비율PER 사이의 관계에 기초한)가 8.2나 된다. 이는 기술 창조자가 4.8, 서비스 제공자가 2.6, 자산 구축자가 2.0인 것과 크게 대조적이다. 더 간단히 말하면, 이와 같은 정량적 차이가 네트워크 효과에 따라 창출되는 가치를 나타낸다고 말할 수 있다. 네트워크 효과가 존재하는 곳에서 조직은 관심의 초점을 반드시 안에서 밖으로 옮겨야 한다. 기업이 뒤집어진다는 것은 안과 밖이 뒤바뀐다는 뜻이다. 인적 자원 관리에서 관심의 초점은 직원에서 일반 대중으로 이동한다.18 혁신은 사내 연구 개발(R&D) 중심에서 개방형 혁신으로 옮겨간다.19 참여자들을 위한 가치 창출 활동이 벌어지는 주된 공간이 내부 생산 부서에서 외부 생산자와 소비자 집단으로 바뀐다. 이 말은 곧 외부효과(externalities) 관리가 리더십의 핵심 기술이 된다는 것을 의미한다. 성장은 수평적·수직적 통합에서 일어나지 않고 기능적 통합과 네트워크 조정에서 일어난다. 재무와 회계 처리의 초점이 현금 흐름과 소유 가능한 자산으로부터 영향력을 발휘할 수 있는 커뮤니티와 자산으로 이동한다. 그리고 플랫폼 비즈니스 자체는 수익성이 상당히 높긴 하지만, 이제 수익 창출의 중심부는 조직 내부가 아닌 외부에 존재한다. |

|

| Line 12: | Line 131: |

| === 플랫폼의 본질에 집중하라 === 사람들의 참여를 늘리고 모든 사용자들에게 큰 가치를 제공하는 플랫폼을 어떻게 구축할 것인가? 생산자와 소비자들이 서로에게 득이 되는 상호작용을 더욱 쉽게 할 수 있게 도와주는 도구와 서비스를 어떻게 제공할 것인가? 그리고 빨리 확장할 수 있으면서 부정적인 네트워크 효과는 최소화하고 긍정적인 네트워크 효과를 늘리는 기술 인프라를 어떻게 설계할 것인가? 복잡한 시스템을 설계하거나 만드는 디자이너와 개발자들이 적절한 출발점을 찾는 데 어려움을 느끼는 경우가 자주 있다. 이런 문제는 특히 플랫폼 사업에서 심각하게 대두된다. 이는 플랫폼 사업이 직선적이고 분명한 파이프라인 사업보다 익숙하지 않은 데다 훨씬 복잡하기 때문이다. 보통 새로 플랫폼 사업을 시작하려는 이들은 비슷한 사례를 조사한 다음, 이를 모방하려는 경향이 있다. 그러나 그 어떤 시장도 똑같지 않기 때문에 이러한 전략은 자주 실패한다. 제대로 설계되지 않은 플랫폼은 사용자들을 위한 가치를 거의 제공하지 못하며, 네트워크 효과 역시 미미하거나 아예 창출해 내지 못할 때도 있다. 그렇다면 우리는 새로운 플랫폼을 어디서부터 설계해야 할까? 가장 좋은 방법은 본질에 초점을 맞추는 것이다. 플랫폼이 정확히 무엇을 수행하며, 어떻게 작동하는가를 물어야 한다는 것이다. 지금까지 봤듯이 플랫폼은 생산자와 소비자를 연결하여 이들이 서로 가치를 교환할 수 있게 해 준다. 일부 플랫폼은 소셜 네트워크에서 볼 수 있듯이 사용자들끼리 직접 관계 맺는 것을 허용하기도 한다. 이러한 관계 맺기는 사용자들 간의 가치 교환으로 이어진다. 어떤 플랫폼은 사용자들끼리 직접 관계를 맺게 하진 않지만 다른 메커니즘을 이용해 가치를 교환할 수 있게 해 준다. 예컨대 유튜브에서 생산자가 만든 동영상은 소비자에게 전달되지만, 이때 생산자와 소비자가 서로 직접적인 관계를 맺지는 않는다. 생산자와 소비자는 언제나 3가지를 주고받는다. 바로 정보, 상품이나 서비스, 그리고 통화의 형태를 띤 것들이다. 정보의 교환은 무조건 용이하게:: 모든 플랫폼에서 상호작용은 정보의 교환에서 시작한다. 이러한 정보는 당사자들의 교환 여부와 교환 방식을 결정할 수 있게 해 준다. :: 따라서 모든 플랫폼 비즈니스는 반드시 정보의 교환이 용이하게끔 설계되어야 한다. 어떤 플랫폼들은 정보 교환을 유일한 목표로 삼는 경우도 있다. 레딧(Reddit) 같은 뉴스 포럼이나 질의 응답 사이트인 쿼라가 그러한 예이다. 물론 주된 목적이 물리적인 상품이나 서비스를 교환하는 데 있는 플랫폼이라 하더라도 정보는 반드시 교환할 수 있어야 한다. 우버는 탑승객의 요청에 따라 운전 서비스 이용 가능 여부와 운전자의 위치 정보를 제공한다. 옐프(Yelp)는 사용자들이 식사할 만한 레스토랑 정보를 제공한다. 업워크는 회사와 프리랜서들이 함께 일할 것인지 신속하게 결정할 수 있도록 각자에 대한 정보를 교환하게 한다. :: 주목할 것은 어떤 경우든 정보 교환은 플랫폼에서 일어난다는 사실이다. 실제로 정보 교환은 플랫폼 비즈니스의 기본 특징 중 하나이다. 상품, 서비스 교환은 사용자가 편리하게:: 정보를 교환하고 나면 플랫폼 참여자들은 가치 있는 상품이나 서비스를 교환하기로 마음먹을 수 있다. 어떤 경우에는 플랫폼을 통해서 상품이나 서비스의 교환이 일어나기도 한다. 페이스북에서는 사진이나 링크, 개인적인 소식이나 기타 뉴스를 주고받지만, 유튜브에서는 동영상을 주고받는다. 플랫폼 사용자들이 주고받는 각 아이템을 ‘가치 단위(value unit)’라고 부른다. 어떤 경우에는 플랫폼의 정교한 시스템 덕분에 쉽고 편리하게 가치 단위를 교환할 수 있다. 이를테면 업워크는 고객에게 원격으로 서비스를 관리할 수 있는 기본 도구를 제공한다. 고객은 이를 이용해 프리랜서가 제작한 슬라이드와 동영상 같은 디지털 상품을 업워크 플랫폼에서 직접 주고받을 수 있다. :: 또 어떤 경우에는 상품이나 서비스가 플랫폼 바깥에서 교환되기도 한다(플랫폼상에서 배송 정보를 추적하거나 주고받을 수 있긴 하지만). 운송 배달 요청은 우버에서 받지만, 서비스는 실제 도로에서 실제 자동차로 이뤄진다. 저녁 식사 예약은 옐프에서 하지만, 사람들은 실제로 레스토랑에 있는 테이블에서 진짜 음식을 먹는다. 관심, 명성, 영향력, 평판도 교환 가능하게:: 상품이나 서비스가 플랫폼 참여자들 사이에서 교환될 때, 보통 특정 화폐의 형태로 대금이 지불된다. :: 그러나 이외에도 다른 형태의 가치가 존재하고, 이로 인해 플랫폼 세계에서는 소비자들이 생산자들에게 다른 방식으로 ‘지불’할 수 있다. 유튜브의 동영상 시청자들이나 트위터의 팔로워들은 생산자에게 관심을 보여 주며, 이러한 관심은 생산자들에게 다양한 방식으로 가치를 제공한다. .. 사이트의 커뮤니티 회원들은 자기들이 좋아하는 생산자의 평판을 높여 주는 형태로 가치를 제공한다. 따라서 관심, 명성, 영향력, 평판, 기타 무형의 가치가 플랫폼에서는 ‘통화’가 된다. 플랫폼의 목적은 생산자와 소비자들이 한데 모여 서로 정보, 상품이나 서비스, 통화를 교환할 수 있게 해 주는 데 있다. 플랫폼은 참여자들이 만날 수 있는 인프라를 만들어 주고 이들에게 도구와 규칙을 제공함으로써, 이들이 쉽게 그리고 서로에게 도움이 되는 방식으로 가치를 주고받게 해 준다. === 플랫폼 성패의 관건, 핵심 상호작용의 디자인 === 플랫폼은 동시에 하나의 상호작용이 일어날 수 있게끔 설계되어 있다. 따라서 플랫폼을 설계할 때는 가장 먼저 생산자와 소비자 사이의 ‘핵심 상호작용(core interaction)’을 설계하는 것부터 시작해야 한다. 핵심 상호작용은 플랫폼에서 일어나는 가장 중요한 활동이다. 그리고 이는 대부분의 사용자들을 맨 처음 플랫폼으로 끌어들이는 가치의 교환과 관련되어 있다. 핵심 상호작용에는 참여자(participants), 가치 단위(value unit), 필터(filter) 등 3가지 핵심 요소가 수반된다. 이 3가지 요소는 반드시 명확하게 정의해야 하며, 사용자들이 핵심 상호작용을 최대한 간편하고 매력적이며 가치 있게 느낄 수 있도록 신중하게 설계해야 한다. 플랫폼의 가장 기본적인 목표는 이러한 핵심 상호작용을 촉진하는 데 있다. 참여자의 역할, 범위를 명확하게 파악하라:: 기본적으로 모든 핵심 상호작용의 참여자는 둘이다. 하나는 가치를 창출하는 생산자, 다른 하나는 가치를 소비하는 소비자이다. 핵심 상호작용을 정의할 때 두 참여자의 역할은 모두 명확하게 기술하고 파악해야 한다. :: 플랫폼을 설계할 때 한 가지 알고 가야 할 점이 있는데, 바로 같은 사용자가 다른 상호작용에서는 다른 역할을 할 수 있다는 사실이다. 같은 사람이 에어비앤비에서 호스트이면서 게스트일 수 있다. ... 잘 설계된 플랫폼에서 사용자들은 한 역할에서 다른 역할로 쉽게 전환할 수 있다. :: 반대로 다수의 사용자들, 그리고 다양한 유형의 사용자들이 하나의 상호작용에서 동일한 역할을 수행할 수 있다. 예를 들어 페이스북에서 흔히 일어나는 상호작용 중 하나가 ‘상태 업데이트’이다. 상태 업데이트는 특정 회원이 페이스북 네트워크 안에 있는 참여자들에게 자신이 무엇을 하고 있는지, 무슨 생각을 하고 있는지 알리기 위해 콘텐츠를 포스팅하는 것이다. 특정 페이스북 페이지에서 상태를 바꾸는 생산자는 개인일 수도 있고 기업일 수도 있으며 친구 그룹이거나 비영리 기관일 수도 있다. 그러나 기본적으로 수행하는 역할은 같다. 마찬가지로 유튜브에 있는 동영상은 미디어 기업이 제작하기도 하지만 개인이 제작하기도 한다. 다양한 주체가 참여하도록 동기를 부여하는 데 쓰이는 인센티브는 모두 다르지만, 그들이 맡은 역할은 모두 동일하다. 가치 단위는 핵심 상호작용에서 나온다:: 모든 상호작용은 정보의 교환에서 시작하며, 이때 정보는 참여자에게 가치 있는 것이어야 한다. 따라서 사실상 대부분의 경우 핵심 상호작용은 생산자에 의해 가치 단위가 만들어지는 것에서 시작된다. :: 이베이나 에어비앤비 같은 시장에서 제품·서비스 목록 정보는 판매자가 만든 가치 단위이며, 이는 구매자가 수행한 검색 결과나 구매자의 과거 관심사를 기반으로 제공된다. 킥스타터(Kickstarter)와 같은 플랫폼에서 프로젝트에 대한 상세한 설명은 잠재적인 후원자들이 투자 여부를 결정할 수 있게 해 주는 가치 단위이다. 유튜브의 동영상, 트위터의 트윗, 링크드인의 전문가 프로필, 우버의 이용 가능한 차량 목록도 모두 가치 단위이다. 각각의 경우 사용자에게 가치 단위를 교환할지 말지를 결정하는 데 도움이 되는 근거가 제공된다. 필터는 가치 단위의 효과적인 이용을 위한 필수 요소다:: 가치 단위는 필터를 바탕으로 선별된 고객들에게 제공된다. 필터는 플랫폼이 사용하는 알고리즘 형태의 소프트웨어 기반 도구로, 사용자들이 적절한 가치 단위를 교환할 수 있게 해 준다. 필터가 잘 설계되어 있을 경우 플랫폼 사용자들은 자신들과 관련이 있으면서도 유용한 가치 단위만을 제공받을 수 있다. 그러나 필터가 제대로 설계되지 않으면(또는 아예 필터가 없는 경우) 자신들과 무관한 데다 쓸모없는 가치 단위가 쇄도하게 되어 사용자들이 플랫폼을 떠날 수도 있다. :: 검색어는 필터의 한 예이다. 참여자들은 관심 있는 정보를 검색할 때 특정 검색 용어를 명시한다. :: 어떤 방식이든 모든 플랫폼은 필터를 이용하여 정보 교환을 관리한다. 우버 운전자들은 자신의 택시를 이용할 수 있는지 알리기 위해 플랫폼에 차량의 위치, 승객 탑승 여부 등 다양한 요소를 공유한다. 바로 이런 정보들이 가치 단위이며, 이를 통해 운전자는 자기에게 맞는 고객을 찾을 수 있다. 탑승객은 전화기를 꺼내어 차량 서비스를 요청할 때, 자신의 현재 위치를 기반으로 필터를 설정한다. 그러고 나면 탑승객과 가장 관련성이 높은 운전자 정보가 교환된다. :: 일단 이러한 정보 교환이 일어나면 나머지는 클릭 몇 번이면 된다. 자동차가 도착한 뒤 승객이 차를 타고 목적지에 도착하면 적정 요금이 승객의 계좌에서 운전자에게 지급된다. 그러면 핵심 상호작용이 완료된다. 가치가 생성되고 교환이 이뤄진 것이다. 플랫폼을 설계할 때 우리는 가장 먼저 무엇을 핵심 상호작용으로 삼을지를 결정해야 한다. 그런 다음에 참여자와 가치 단위, 그리고 필터를 정의하여 핵심 상호작용이 일어날 수 있게 해야 한다. 우리가 링크드인과 페이스북의 사례에서 보듯, 플랫폼은 시간이 지남에 따라 확장해 나가면서 다양한 유형의 상호작용을 수용한다. 그리고 각각의 상호작용에는 다양한 참여자, 가치 단위, 필터가 포함된다. 그러나 성공적인 플랫폼은 사용자들을 위해 지속적으로 높은 가치를 만들어 내는 단 하나의 핵심 상호작용에서 시작한다. 간편한 데다가 즐겁기까지 한, 가치 있는 핵심 상호작용은 참여자들을 끌어올 뿐 아니라 긍정적인 네트워크 효과를 발생시킨다. ==== 앞서가는 플랫폼은 가치 단위에 집중한다 ==== 핵심 상호작용에서 설명했듯이, 가치 단위는 플랫폼을 운영하는 데 매우 중요하다. 그러나 대부분의 경우 플랫폼이 가치 단위를 만들어 내지는 않는다. 사실 가치 단위는 플랫폼에 참여하는 생산자들이 만든다. 따라서 플랫폼은 재고를 통제하지 못하는 ‘정보 공장’이라 할 수 있다. 플랫폼은 소위 ‘작업장’을 만든다. 플랫폼은 품질 관리 문화를 조성하기도 한다. 플랫폼은 필터를 개발할 때 가치 단위를 전달할 수 있게 하는 한편 가치가 없는 것들은 차단할 수 있게끔 설계한다. 그러나 플랫폼이 가치 단위 생성 과정 자체를 직접 통제하지는 않는다. 바로 이 점이 전통적인 파이프라인 비즈니스와 크게 다른 점이다. ... 그러나 농부들과 현지 전통 시장인 만디(mandi) 사이에서 거래를 일으키는 데 필요한 핵심 가치 단위를 만드는 것이 더 막중한 도전 과제였다. “우리는 다양한 종류의 정보가 필요했다”고 초더리가 설명한다. {{{ 물론 우리는 만디의 가격 데이터가 필요했다. 당근과 콜리플라워에서부터 콩과 토마토에 이르기까지 다양한 등급의 농산품들에 대한 시장 가격을 알아야 했다. 이런 정보를 수집하는 것은 꽤 쉬웠다. 그다음 처리할 일은 좀 더 어려웠다. 농민들에게 실제로 유용한 전자 정보 소스를 구축하려면 그들에 대한 데이터도 필요했다. 농민들이 심은 작물, 예상 수확 주기, 농장 위치, 만디에 대한 접근성 등의 정보를 수집해야 했다. 이 모든 정보는 농민들이 시장에서 가장 좋은 가격을 받는 데 영향을 줄 수 있는 요인들이었다. 그러나 이런 정보를 여기저기 흩어져 있는 농부들─대부분 문맹이었다─로부터 수집하는 일은 매우 까다로웠다. ... 그 어떤 방법도 별다른 효과를 거두지 못했다. 우리가 함께 일하려 했던 사람들은 좀처럼 관심을 보이지 않았다. 간단히 말해서 이들에게는 정보를 활발히 생산하는 데 따른 인센티브가 충분치 않았던 것이다. 결국 우리는 자체적으로 데이터 수집가 네트워크를 구축해야만 했다. 이 데이터 수집가들은 인도인들이 ‘발로 뛰는(feet on street, FOS)’ 판매 인력이라고 부르는 사람들이었다. FOS 팀은 집집마다 돌아다니면서 농부들과 만나고 이들의 작물과 판매 계획에 대한 핵심 정보를 서식에 기록했다. 그러고 나서 이렇게 수집한 데이터를 우리 사무실로 가져오면, 우리는 이 데이터를 스프레드시트에 입력했다. 우리는 조금씩 현지 시장을 이해하는 데 필요한 데이터베이스를 구축해 나갔다. }}} 이렇게 가치 단위에 집중하는 일은 플랫폼을 운영하는 입장에서 매우 중요하다. 누가 가치 단위를 만들 수 있는지, 어떻게 가치 단위를 만들어서 플랫폼에 통합할 것인지, 중요한 가치 단위와 중요성이 떨어지는 가치 단위를 가르는 점이 무엇인지 정하는 것은 모두 중요한 문제다. === 끌어오고, 촉진하고, 매칭시키는 플랫폼의 디자인 === 핵심 상호작용이야말로 우리가 플랫폼을 설계하는 이유이다. 플랫폼의 목적은 전적으로 핵심 상호작용을 가능하게 하는 데 있다. 사실을 말하자면 그 핵심 상호작용을 가능한 한 극대화하여 모든 참여자들에게 상당한 가치를 제공함으로써 나중에 없어서는 안 되는 존재가 되는 것이 플랫폼의 목적이다. 그렇다면 어떻게 이러한 목적을 달성할 것인가? 플랫폼 설계자가 가치 있는 핵심 상호작용을 충분히 발생시켜서 점점 더 많은 참여자들을 플랫폼에 끌어들이기 위해 무엇을 할 수 있는가? 가치 있는 핵심 상호작용이 많이 일어나게 하려면 플랫폼은 3가지 핵심 기능을 반드시 수행해야 한다. 끌어오기(pull):: 플랫폼은 반드시 생산자와 소비자를 플랫폼으로 데려와야 한다. 그래야만 생산자와 소비자들이 상호작용할 수 있다. :: 참여자를 끌어오는 데 실패한 플랫폼은 플랫폼의 가치를 드높여 줄 네트워크 효과를 일으킬 수 없다. 촉진하기(facilitate):: 플랫폼은 생산자와 소비자의 상호작용을 촉진해야 한다. 그러려면 이들이 쉽게 만나서 가치를 교환할 수 있도록 도구와 규칙을 제시해야 한다(한편 그렇지 않은 활동은 저지하도록 해야 한다). :: 상호작용을 촉진시키지 못하는 플랫폼은─투박한 기술 때문이건 사용에 제약을 줄 정도로 지나치게 엄격한 정책 때문이건─결국 참여자들의 의욕을 꺾어 이들을 플랫폼에서 멀어지게 한다. 매칭하기(match):: 플랫폼은 효과적으로 생산자와 소비자들을 짝지어 줘야 한다. 이때 서로에 대한 정보를 이용하여 각자 원하는 것들을 얻는 방향으로 맺어 줘야 한다. :: 참여자들을 제대로 매칭시키지 못한 플랫폼은 참여자들의 시간과 에너지를 빼앗게 되고, 곧 이들은 플랫폼에서 이탈할 것이다. ==== 무엇을 가지고 누구를, 어디서 끌어올 것인가 ==== 소비자들을 플랫폼으로 끌어오는 문제를 파이프라인 기업들은 겪지 않는다. 따라서 그들에게 이러한 플랫폼 마케팅 접근법은 직관에 반하는 것으로 보일 수 있다. 먼저 플랫폼은 파이프라인 비즈니스라면 고민하지 않을, 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐 하는 문제를 해결해야 한다. 사용자들은 플랫폼을 방문할 가치가 없으면 찾아오지 않을 것이고, 사용자가 찾지 않는 플랫폼은 가치가 없다. 대부분의 플랫폼이 실패하는 이유는 단순하다. 이 문제를 해결하지 못했기 때문이다. 두 번째 문제는 플랫폼에 방문하거나 가입하는 사용자들이 계속해서 흥미를 느끼도록 하는 데 있다. 오늘날 대형 소셜 네트워크들은 모두 어느 시점에 도달하면 이 같은 문제에 부딪혀 왔다. 예를 들어 페이스북은 사용자들이 최소한 몇 명의 다른 사용자들과 친구 관계를 맺었을 때 플랫폼이 가치 있다고 느끼는지를 알아냈다. 적정 수의 사용자와 친구 맺기를 하기 전까지는 페이스북을 떠날 가능성이 있었다. 이에 대응하여 페이스북은 마케팅 방법을 신규 회원 가입 유치에서 회원들 간의 친구 맺기를 독려하는 쪽으로 선회했다. 사용자들이 계속 플랫폼으로 돌아오게 만드는 강력한 도구 중 하나가 피드백 고리이다. 플랫폼에서 피드백 고리는 다양한 형태로 나타날 수 있으며, 모든 형태의 피드백 고리는 지속적인 자기 강화 활동을 발생시킨다. 일반적으로 피드백 고리에서 가치 단위는 사용자들의 반응이라는 형태로 움직인다. 가치 단위가 사용자들과 유관한 데다 흥미를 끄는 것이라면 그들은 계속 해당 플랫폼을 찾아오게 되고, 그렇게 되면 가치 단위의 흐름이 더 원활해지면서 상호작용도 늘어날 것이다. 효과적인 피드백 고리는 네트워크 확장, 가치 생성, 네트워크 효과 향상에도 도움을 준다. 단일 사용자 피드백 고리(single-user feedback loop):: 이 피드백 고리는 플랫폼 인프라에 내장된 알고리즘으로 사용자 활동을 분석하고 사용자의 관심, 선호도, 요구로부터 결론을 도출하여, 새로운 가치 단위와 사용자들이 가치 있다고 여길 만한 관계를 추천해 준다. 이 알고리즘이 제대로 설계되고 프로그래밍되기만 하면, 단일 사용자 피드백 고리는 더욱 활발한 활동을 불러오는 강력한 도구가 될 수 있다. 참여자가 플랫폼을 더 많이 이용할수록 플랫폼은 참여자에 대해 더 많이 ‘학습’하게 되고, 이로 인해 플랫폼은 더 정확한 추천을 할 수 있게 되기 때문이다. 다중 사용자 피드백 고리(multi-user feedback loop):: 생산자의 활동이 관련 소비자에게 전달되면 다시 소비자의 활동이 생산자에게 전달된다. 효과적인 다중 사용자 피드백 고리는 선순환 주기를 생성하여 생산자와 소비자 양쪽의 활동이 활발해지게 만들고, 나아가 더 강력한 네트워크 효과를 불러온다. 페이스북의 뉴스 피드는 대표적인 다중 사용자 피드백 고리이다. 생산자가 상태를 업데이트하면 소비자는 ‘좋아요’ 표시를 누르고 댓글을 남김으로써 생산자에게 피드백을 제공한다. 이러한 가치 단위 흐름이 지속적으로 이어지면 더 많은 활동이 일어나고, 참여자들은 플랫폼이 더 가치 있다고 여기게 된다. 사용자들을 끌어들이는 플랫폼의 역량을 강화시키거나 약화시키는 요인들이 있다. 그중 하나가 플랫폼에서 교환되는 통화의 가치이다. 앞에서 언급했듯이 일부 플랫폼에서는 무형의 통화가 거래된다. 이를테면 사람들은 관심, 인기, 영향력을 주고받는다. 따라서 어떤 경우에는 네트워크 효과가 플랫폼에서 사용 가능한 통화의 매력도 증가라는 양상으로 나타난다. 트위터는 엄청난 사용자 기반을 갖추고 있어서 재미난 트윗은 같은 내용이라도 다른 플랫폼에 올릴 때보다 관심이라는 형태의 통화를 더 많이 끌어모을 수 있다. 따라서 트위터의 어마어마한 사용자 규모는 참여자들의 활동을 더욱 활발하게 만들어, 다른 플랫폼이 트위터와 경쟁하기 더 어렵게 만든다. 외부 네트워크의 참여자들을 지렛대 삼아 끌어오는 힘을 키울 수도 있다. 인스타그램과 왓츠앱은 페이스북 네트워크에 있는 사용자들을 등에 업고 몇 년 만에 수천만 명의 참여자들을 끌어들였다. 이 같은 사례와 기타 강력한 끌어오기 전략에 대해서는 플랫폼 론칭 과정을 다루는 5장에서 더 자세하게 알아본다. ==== 어떻게 바람직한 상호작용만 촉진할 것인가 ==== 전통적인 파이프라인 비즈니스와 달리 플랫폼은 가치 창출 과정을 통제하지 않는다. 오히려 플랫폼은 가치를 창출하고 교환할 수 있게 하는 인프라를 만들고, 이러한 상호작용을 관리할 원칙들을 설계한다. 바로 이러한 모든 활동이 ‘촉진하기’ 과정이다. 상호작용을 촉진한다는 말은 생산자가 플랫폼에서 가치 있는 상품과 서비스를 만들어 교환하는 일을 최대한 쉽게 해 준다는 뜻이다. 그러려면 협업과 공유에 필요한 크리에이티브 툴을 제공해야 할 수도 있다. 예컨대 캐나다에서 만든 사진 플랫폼인 500px에서 사진작가들은 자신의 포트폴리오를 해당 플랫폼에 모두 올릴 수 있으며, 발명품 플랫폼인 퀄키(Quirky)에서는 사용자들이 자체 도구를 이용하여 획기적인 제품과 서비스를 개발하기 위해 독창적인 아이디어를 놓고 협력할 수 있게 해 준다. 상호작용을 촉진하기 위해 사용을 가로막는 장벽을 없애기도 한다. 얼마 전만 해도 페이스북 사용자가 친구들과 사진을 공유하려면 일단 카메라로 사진을 찍고 나서 그 사진을 컴퓨터로 전송한 다음, 컴퓨터에서 포토샵이나 다른 소프트웨어로 사진을 편집한 후에야 간신히 페이스북에 올릴 수 있었다. 반면에 인스타그램은 사용자가 한 기기에서 사진을 찍고 수정하고 공유하는 데 클릭 세 번만 하면 되게끔 만들었다. 이런 식으로 사용 장벽을 낮추면 상호작용이 활발해져 플랫폼에서의 활동이 늘어나는 데 도움이 된다. 어떤 경우에는 장벽을 높이는 것이 사용에 긍정적인 효과를 가져온다. 시터시티(Sittercity)는 부모들이 베이비시터 구하는 것을 도와주는 플랫폼이다. 사용자들(부모) 간에 신뢰를 얻기 위해 시터시티는 아무나 생산자(베이비시터)로 가입할 수 없게끔 엄격한 규칙을 적용한다. 또 어떤 경우에 플랫폼은 엄격한 규칙을 만들어 가치 단위와 다른 생산자가 만든 콘텐츠를 큐레이션해야 한다. 바람직한 상호작용은 촉진하고 그렇지 않은 것은 억제하기 위해서이다. 에어비앤비를 통해 빌려준 아파트가 쓰레기장이 되는 현상들은 나쁜 상호작용이 어떻게 네트워크 효과를 훼손하는지 잘 보여 준다. 가치를 창출하는 상호작용을 촉진하기 위해 플랫폼을 설계하는 일은 간단하지 않다. 플랫폼 큐레이션과 거버넌스의 어려움에 대해서는 7장과 8장에서 더 자세히 다루겠다. ==== 매칭에 필요한 개인 정보 확보 방법은 다양하다 ==== 성공적인 플랫폼은 사용자들을 제대로 매칭해 주고 가장 관련성이 높은 상품과 서비스를 거래할 수 있게 보장함으로써 효율을 창출한다. 그러려면 생산자와 소비자, 만들어지는 가치 단위, 거래되는 상품과 서비스에 대한 정보를 이용해야 한다. 플랫폼이 처리할 수 있는 데이터가 많을수록─그리고 데이터를 수집, 조직, 분류, 분석, 해석하는 데 사용할 알고리즘이 잘 설계되어 있을수록─더 정확하게 필터링할 수 있고, 연관성과 유용성이 더 높은 정보를 주고받을 수 있으며, 생산자와 소비자 모두 최종적인 매칭에 더욱 만족하게 된다. 최적의 매칭에 필요한 데이터는 매우 다양하다. 상대적으로 정적인 정보라 할 수 있는 신원, 성별, 국적과 같은 것에서부터 동적인 정보라 할 수 있는 위치, 관계 상태, 연령, 특정 시점의 관심사(검색어에 반영되는)에 이르기까지 그 범위가 상당히 넓다. 페이스북 뉴스 피드처럼 정교한 데이터 모델은 필터를 만들 때 이 모든 요인들뿐 아니라 참여자의 이전 활동까지도 고려할 것이다. 플랫폼 기업들은 설계 과정의 일환으로 명확한 데이터 수집 전략을 세워야 한다. 사용자마다 데이터 공유에 대한 의지나 데이터 기반 추천 활동에 기꺼이 응할 준비가 되어 있는지 여부가 다 다르다. 어떤 플랫폼은 인센티브를 제공하여 참여자들이 적극적으로 정보를 제공하게끔 유도하기도 하고, 어떤 플랫폼은 사용자들로부터 데이터를 수집하기 위해 게임의 요소를 차용하기도 한다. 링크드인은 잘 알려져 있듯이 진행 표시 막대를 사용해 사용자들이 점진적으로 자신의 정보를 제공하게끔 유도해서 개인 프로필을 완성하게 한다. 데이터를 제3의 제공업체를 통해 수집할 수도 있다. 음악 스트리밍 앱인 스포티파이(Spotify)같은 모바일 앱은 사용자들에게 페이스북 가입 정보를 이용해서 가입하겠느냐고 묻는데, 이는 앱이 초기 데이터를 끌어오는 데 도움을 주고, 초기 데이터는 앱이 더 정확한 매칭을 할 수 있게 해 준다. 성공적인 플랫폼들은 서로서로 도움이 되는 매칭을 일관되게 제공한다. 따라서 플랫폼을 구축해서 유지하고자 하는 조직이라면 데이터 수집과 분석 방법을 꾸준히 개선하는 것이 중요한 과제이다. ==== 끌어오기, 촉진하기, 매칭하기의 균형점은 어디인가 ==== 2015년 현재 크레이그리스트는 인터페이스도 엉망이고 관리 체계도 없고 데이터 시스템도 단순하지만 지속적으로 항목별 안내 광고 영역을 지배하고 있다. 크레이그리스트의 어마어마한 네트워크는 계속해서 사용자를 끌어당기고 있다. 그런 점에서 크레이그리스트의 강력한 끌어오기 기능은 상대적으로 취약한 촉진 및 매칭 기능을 보완한다. 적어도 지금까지는 그렇다. === 새로운 상호작용이 창출되도록 디자인하라 === 지금까지 살펴봤듯이 플랫폼 설계는 핵심 상호작용에서 시작한다. 그런데 성공적인 플랫폼은 시간이 흐르면서 핵심 상호작용 위에 새로운 상호작용을 겹겹이 쌓아 가며 확장하는 경향이 있다. * 어떤 경우에는 플랫폼 창업자가 처음 사업을 시작할 때 장기적인 사업 계획의 일환으로 새로운 상호작용의 점진적 추가를 염두에 두고 있기도 한다. 2015년 초 우버와 리프트(Lyft)는 택시를 불러서 타는 기존 자사의 비즈니스 모델을 보완하는 새로운 차량 공유 서비스를 실험하기 시작했다. 우버풀(UberPool)과 리프트 라인(Lyft Line)으로 알려진 이 새로운 서비스는 목적지가 같은 두 명 이상의 탑승객이 한 차량에 합승할 수 있도록 함으로써 운전자는 수익을 늘리고 탑승객은 비용을 줄일 수 있게 했다. * 또 다른 경우에는 새로운 상호작용을 위한 아이디어가 경험과 관찰, 필요에 의해 생기기도 한다. 우버는 신규 운전자를 찾던 중 운전자로 일할 만한 사람들 대다수가 최근 미국으로 이민 온 사람들이란 사실을 알아냈다. 이들은 우버 택시를 몰아서 소득을 보전하는 데 매우 적극적이지만, 자동차 구매를 위한 자금 융자에 필요한 신용 상태와 대출 신청 자격이 충족되지 않았다. 우버의 운전자 운영 그룹 담당 앤드루 채핀(Andrew Chapin)은 운전자들의 자동차 대출 보증인으로 우버를 세우자는 아이디어를 냈다. * 또 다른 예를 들어 보겠다. 링크드인은 전문 직업인들이 서로 인맥을 쌓을 수 있게 해 주는 것으로 시작했다. 초창기 링크드인에서는 오직 핵심 상호작용만 가능했다. 시간이 흐르면서 링크드인 팀은 자사 플랫폼이 페이스북을 비롯한 다른 플랫폼과 달리 일상에서 사용자들의 참여를 이끌어 내지 못했다는 사실을 발견했다. 그들은 이 문제를 해결하기 위해 링크드인의 핵심 상호작용 위에 다른 상호작용을 추가했다. 바로 사용자들이 자기들끼리 그룹을 만들어 토론을 할 수 있게 한 것이다. * 이 두 번째 형태의 상호작용은 링크드인이 원했던 것만큼의 인기를 얻지 못했다. 직종별 모임 특유의 자기 자랑을 독려하는 분위기가 조성되자 그룹 내에서 목소리가 제일 큰 사용자들이 불쾌감을 유발한 탓이었다. 그래서 링크드인은 또 다른 상호작용을 추가하기로 했으며, 여기에는 수익을 창출하고자 하는 의도도 일부 담겨 있었다. 채용 전문가들이 링크드인을 통해 후보자들을 물색할 수 있게 해 주고, 광고업체들은 관련 직종 대상 광고를 할 수 있게 해 준 것이다. 그 후에도 링크드인은 새로운 상호작용을 추가했다. 업계 리더들, 나아가 모든 사용자들이 다른 사람들에게 읽힐 용도로 글을 올릴 수 있게 해 준 것이다. 사실상 링크드인을 출판 폴랫폼으로 바꾼 것이다. 다양한 형태의 상호작용이 늘어나자 사용자들도 링크드인을 방문할 이유가 늘어나게 되었다. 우버와 리프트, 링크드인의 진화는 새로운 상호작용이 기존의 핵심 상호작용 위에 쌓이는 여러 가지 방식들을 보여 준다. 기존 사용자들 사이에서 교환되는 가치 단위를 바꾼다:: 링크드인이 정보 교환 기반을 사용자 프로필에서 토론 포스팅으로 전환했던 것처럼. 생산자든 소비자든 새로운 범주의 사용자들을 끌어들인다:: 링크드인이 채용 전문가와 광고업체들을 플랫폼 생산자로 참여하도록 끌어들인 것처럼. 사용자들이 새로운 유형의 가치 단위를 교환할 수 있게 했다:: 우버와 리프트가 운전자들이 단독 탑승객들을 태울 수 있을 뿐 아니라 합승할 수도 있게 했던 것처럼. 새로운 범주의 사용자들을 만들기 위해 기존 사용자 그룹의 회원들을 추려 냈다:: 링크드인이 특정 참여자들을 ‘업계 리더’로 지정하고 이들을 정보 생산자로 끌어들인 것처럼. === 디자인 원칙 1: 단대단(end-to-end) === 우리가 지금까지 살펴봤듯이, 새로운 기능과 상호작용을 추가하는 것이 플랫폼의 유용성을 높이고 더 많은 사용자들을 끌어들이는 강력한 방법이 될 수 있다. 그러나 이러한 혁신은 과도한 복잡성으로 이어지기 쉽고, 과도한 복잡성은 사용자들이 플랫폼을 이용하기 어렵게 만든다. 또한 불필요한 복잡성은 플랫폼을 개선하고 관리해야 하는 프로그래머와 콘텐츠 개발자, 관리자들에게 기술적으로 막대한 부담을 안겨 준다. 그렇다고 새로운 것을 모두 피하는 것만이 능사는 아니다. 플랫폼이 진화하는 데 실패하여 바람직한 새 기능을 추가하지 못하면 사용자들에게 버림받을 가능성이 있다. 사용자들은 더 많은 기능을 제공하는 경쟁 플랫폼으로 떠날 것이다. 무조건 피하기보다는 절충안을 찾아내야 한다. 말단부부터 긍정적인 변화를 조금씩 허용하면서 핵심 플랫폼은 천천히 바꾸는 것이다. 이러한 개념은 컴퓨터 네트워크 개념에서 오래전부터 확립된 ‘단대단 원칙(end-to-end priciple)’과 같은 것이다. 1981년 살처(J. H. Saltzer), 리드(D. P. Reed), 클라크(D. D. Clark)가 창안한 단대단 원칙에 따르면 일반적인 목적의 네트워크에서 응용프로그램에 특화된 기능들은 중간 노드가 아닌 종단에 있어야 한다. 다시 말해서 네트워크 작동에 있어서 핵심은 아니지만 특정 사용자들에게는 중요한 활동은 네트워크의 중심부가 아닌 종단에 위치해야 한다는 원칙이다. 그렇게 했을 때 부가적인 기능이 네트워크의 핵심 활동을 방해하거나 그 활동에 필요한 자원을 끌어가지 않으며, 네트워크 전반을 유지·보수하거나 업데이트하는 과정이 복잡해지지 않는다. 시간이 흐르면서 단대단 원칙은 네트워크 설계에서 기타 복잡한 컴퓨팅 환경 설계로까지 확장됐다. (무슨 말인지 잘 이해가 안간다.) 단대단 개념은 플랫폼 설계에도 적용할 수 있다. 단대단 원칙에 따르면 응용프로그램에 특화된 기능은 플랫폼 맨 가장자리나 위에 위치해 있어야지 중심부에 있어서는 안 된다. 오직 앱에 가장 많은 영향을 주는, 용량이 크고 중요한 기능들만이 핵심 플랫폼에 있어야 한다. 그 이유는 두 가지다. * 첫째, 특정 신기능이 플랫폼 주변부에 붙어 있지 않고 핵심 플랫폼에 통합되어 있으면 해당 기능을 사용하지 않는 응용프로그램의 실행 속도가 느려지면서 효율이 떨어질 수 있다. 반대로 어떤 앱에 특화된 기능이 핵심 플랫폼에서가 아니라 해당 앱 자체에서 실행되면 사용자 경험은 훨씬 깔끔해질 것이다. * 둘째, 핵심 플랫폼이 많은 기능들로 지저분하게 얽혀 있지 않고 깔금하고 단순할 때 플랫폼 생태계가 빠르게 진화할 수 있다. 그런 이유로 하버드 대학교 경영대학원의 볼드윈(C. Y. Baldwin)과 클라크(K. B. Clark) 교수는 잘 설계된 플랫폼은 다양성을 제한하는 안정된 핵심 계층과 그 밑에 다양성이 허용되며 꾸준히 진화할 수 있는 계층으로 구성되어 있다고 기술한다. (loosed coupling 이야기인가?) 오늘날 잘 설계된 플랫폼은 모두 이러한 설계 원칙을 따른다. 대표적인 예가 아마존 웹 서비스(Amazon Web Services, AWS)다. AWS는 클라우드 기반 정보 저장 및 관리 서비스를 제공하는 가장 성공적인 플랫폼으로, 데이터 스토리지, 연산, 메시징을 비롯한 몇 가지 기본 운영 서비스를 최적화하는 데 집중하고 있다.13 극소수의 AWS 고객들만이 사용하는 서비스들은 플랫폼 주변부로 엄격히 제한되어 있으며 특정 목적을 위해 특별히 개발된 응용프로그램을 통해서만 제공된다. (부가적인 기능은 핵심 기능을 해치면 안되고, orthogonal하게 제공되어야 한다는 이야기인듯.) === 디자인 원칙 2: 모듈화(modularity) === 한 가지 목적만 수행하는 시스템을 최대한 빨리 개발해야 할 때는 통합적 접근법이 유리하다. 특히 플랫폼이 생긴 지 얼마 되지 않았을 때 그랬다. 그러나 장기적인 관점에서 성공적인 플랫폼이 되기 위해서는 반드시 모듈화 접근법을 따라야 한다. 대부분의 플랫폼들이 긴밀하게 조직화된 아키텍처 설계를 통해 론칭하는 이유는 그것이 서브시스템 인터페이스를 세심하게 지정하는 일과 관련된 중대한 작업이기 때문이다. 심지어 서브시스템 인터페이스를 문서화하는 것조차도 매우 세심한 노력이 필요하다. 기업들이 한정된 엔지니어링 자원을 가지고 협소한 시장에서 기회를 잡으려 할 때면, 시스템을 깔끔한 모듈로 세분화하는 어려운 작업을 건너뛰고 대신 가능한 한 빨리 실행할 수 있는 해결책으로 나아가고픈 유혹에 쉽게 사로잡힌다. 그러나 이런 접근법을 사용한 경우 시간이 지날수록 난관에 봉착할 가능성이 커진다. 핵심 플랫폼의 상층부를 구축할 수 있는 외부 생태계 개발자들을 동원하기가 훨씬 어려워지게 되고, 플랫폼이 제공하는 것들을 신규 시장으로 확장시켜 나가기가 어려워질 것이다. 따라서 하나로 일체화된 아키텍처를 갖고 있는 기업은 앞으로 핵심 기술을 개조하는 데 투자해야 할 가능성이 있다. (이건 다분히 기술적인 설계 이야기이지 제품 기획 설계 이야기 같지는 않은데.) === 디자인 원칙 3: 재설계(re-architecting) === 시스템을 모듈화 구조로 완전히 변경하는 것도 한 가지 방법이다. === 최고의 플랫폼 디자인은 때론 안티 디자인이다 === 새로운 플랫폼을 론칭하려 할 때─또는 기존 플랫폼을 강화하고 성장시키려 할 때─에는 플랫폼의 설계 원칙이 가치 창출의 기회를 극대화해 줄 것인지 주의 깊게 살펴봐야 한다.24 그러나 지금까지 보았듯이 플랫폼은 전적으로 계획되는 것만은 아니다. 예기치 않게 창발되기도 한다. 플랫폼 설계자들은 언제나 뜻밖의 발견에 대한 여지를 남겨 놓아야 한다. 사용자들이 플랫폼 설계가 어떤 방향으로 진화해야 하는지 이끌어 주는 경우가 자주 있기 때문이다. 플랫폼상의 사용자 행동 양식을 면밀히 지켜보는 것도 예상치 못한 패턴을 밝혀내는 좋은 방법이다. 그중 일부는 가치를 창출하는 데 도움이 될 새로운 영역으로 안내해 줄지도 모른다. 최고의 플랫폼은 사용자들이 기발한 행동을 할 여지를 주고, 그 행동을 점진적으로 플랫폼 설계 안에 통합할 정도로 충분히 개방적이다. 똑똑한 설계는 성공적인 플랫폼을 구축하고 관리하는 데 핵심이다. 그러나 때로 최고의 설계는 반(反)설계(anti-design)이기도 하다. 반설계는 우발적이고 자발적이며 심지어 별난 사람들을 위한 공간을 만들어 낸다. |

|

| Line 16: | Line 318: |

| === 어떻게 신규 고객을 확보할 것인가 === Paypal 창업자 두 사람은 매우 어려운 숙제 하나를 해결해야 한다는 사실을 깨달았다. 이들은 시장의 양면을 만족시킬 비즈니스를 설계해야 했다. 바로 닭이 먼저냐, 달걀이 먼저냐 하는 문제에 직면한 것이다. 양쪽 시장이 모두 똑같이 중요한 양면 시장을 구축하려 할 때, 어느 쪽에 먼저 진입해야 할까? 그리고 한쪽 시장이 만들어지지 않은 상태에서 어떻게 다른 한쪽 시장을 끌어들일 수 있을까? 새로운 결제 메커니즘에서 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐는 매우 뻔한 듯하면서도 까다로운 문제였다. 새로운 형태의 결제 시스템을 허용하는 판매자가 없으면 구매자 역시 그것을 받아들이지 않을 것이다. 반대로 구매자가 새로운 결제 시스템을 쓰려 하지 않으면 판매자는 시간과 노력, 그리고 돈을 들여 가며 그것을 도입하려 들지 않을 것이다. 이렇게 완전한 제로 베이스 상태에서 새로운 결제 플랫폼을 어떻게 론칭할 수 있을까? 판매자도 구매자도 없이, 그 어떤 쪽도 다른 한쪽이 먼저 참여하기 전까지는 발을 담글 이유가 없는 상황에서는 어떻게 해야 할까? 단순 논리로 봤을 때, 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐 하는 문제는 답이 없는 것처럼 보인다. 그러나 페이팔은 일련의 기발한 전략으로 이 문제를 해결했다. 먼저 페이팔은 온라인 결제 시스템을 채택하는 데 따르는 마찰을 없앴다. 사용자에게 필요한 것은 이메일 주소와 신용카드 한 장이 다였다. 이러한 단순성은 이전의 온라인 결제 시스템과 극도로 대비되었다. 예전 시스템을 이용하려면 계정을 만들기 전에 여러 검증 절차를 거쳐야 했는데 이는 초기 사용자들을 주저하게 만드는 요인이었다. 사용자 친화적이고 자유롭게 진입할 수 있는 페이팔의 시스템은 초기에 상당한 고객 기반을 쌓을 수 있게 해 주었다. 그러나 그것만으로는 온라인 판매자들을 플랫폼에 끌어들이기에 충분하지 않았다. 후일 피터 틸은 스탠퍼드 대학에서 한 강의에서 그다음에 벌어진 일들을 다음과 같이 설명했다. {{{ 페이팔의 가장 큰 도전은 신규 고객 확보였습니다. 그래서 광고를 하려고 했지만 너무 비싸더라구요. 그래서 대형 은행과 사업 개발(business development, BD) 협상을 시도했습니다. 그러나 말도 안 되는 관료주의적 절차가 줄줄이 뒤따랐고, 결국 페이팔 팀은 BD로는 안 되겠다는 중대한 결론을 내렸습니다. 페이팔에게 필요한 것은 자발적인 입소문으로 확산되는 형태의 성장이었습니다. 그래서 사람들에게 돈을 쥐어 줄 필요가 있었습니다. 페이팔은 실제로 돈을 주었습니다. 신규 회원으로 가입하면 10달러를 받았습니다. 그리고 신규 회원을 추천한 기존 고객도 10달러를 받았습니다. 회원 수가 기하급수적으로 증가하는 동안 페이팔은 신규 고객당 20달러를 지불했습니다. 뭔가 잘되는 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 했습니다. 1억 명의 사용자가 있는 데다 매일 7~10%씩 성장한다는 것은 좋았습니다. 그러나 수입은 없는데 비용은 기하급수적으로 늘어나는 구조는 좋지 않았습니다. 뭔가 불안정하다는 생각이 들었습니다. 페이팔에게 필요한 것은 더 많은 자본을 발생시키고 지속시킬 수 있는 소문이었습니다(궁극적으로 이 방법은 효과가 있었습니다. 그렇다고 이것만이 회사를 운영하는 최고의 방법이라는 말은 아닙니다. 솔직히 말하자면 아닐 것입니다). }}} 틸의 말에는 초창기의 절실함이 묻어나며 페이팔을 정착시키기 위해 할 수 있는 방법은 거의 다 시도해 봤음을 알 수 있다. 결국 페이팔의 전략은 통했다. 페이팔은 신규 가입에 대해 인센티브를 제공함으로써 고객층을 극적으로 늘렸다. 가장 중요한 점은 페이팔 팀이 회원 가입만으로는 충분하지 않다는 사실을 깨달았다는 데 있다. 페이팔은 회원들이 페이팔 서비스를 이용하게 하고 그들이 이 서비스의 가치를 알아본 다음 정기적인 사용자가 되게끔 만들어야 했다. 다시 말해서 사용자 관여(user commitment)가 사용자 획득(user acquisition)보다 훨씬 중요했던 것이다. 따라서 페이팔은 신규 고객이 활성 사용자(active user)로 넘어갈 수 있도록 하는 인센티브를 설계했다. 인센티브 지급은 사용자에게 페이팔 가입이 안전하며 꽤 매력적이라는 느낌을 주었을 뿐 아니라 사실상 신규 사용자들이 실제 거래를 하게끔 만드는 장치가 되었다. 회원 계정에 들어 있는 단 10달러를 쓰기 위해서라도 말이다. 페이팔의 폭발적인 성장은 얼마간의 긍정적인 피드백 고리를 촉발시켰다. 일단 사용자들이 페이팔의 편리함을 경험하고 나자, 온라인으로 쇼핑할 때 웬만하면 페이팔로 결제하려 들었고, 이는 판매자들도 페이팔에 가입하게 만드는 효과를 가져왔다. 새로운 사용자들은 소문을 더 많이 냈고 친구들에게 페이팔을 추천했다. 한편 판매자들은 페이팔 로고를 상품 페이지에 표시함으로써 구매자들에게 이 온라인 결제 수단을 사용할 수 있음을 알렸다. 이는 또 더 많은 구매자들이 페이팔의 존재를 인지하고 회원으로 가입하게끔 만들었다. 또한 페이팔은 판매자들을 위한 소개 수수료를 도입하여 더 많은 판매자와 구매자들을 끌어오는 데 대한 인센티브를 제공했다. 이러한 피드백 고리 덕분에 페이팔 네트워크는 알아서 굴러갔다. 피드백 고리가 사용자(구매자와 판매자)들의 요구를 충족시키면서 성장을 촉진한 것이다. 그렇다고 해서 회사 경영진이 가만히 앉아서 긍정적인 피드백 고리에만 의존한 채 손 놓고 있었던 것은 아니다. 이들은 두 눈을 크게 뜨고 성장률을 더 끌어올릴 기회를 찾고 있었다. 2000년 초 페이팔 경영진은 가장 인기 있는 온라인 경매 사이트인 이베이에서 페이팔의 인지도가 증가하고 있음을 알았다. 이베이는 페이팔이 꼭 필요한 곳이었다. 페이팔의 마케팅 팀은 어떻게든 이 기회를 잡는 데 초점을 맞췄다. 이베이에서 페이팔로 결제가 가능하도록 하는 데 모든 노력을 기울인 것이다. === 입소문 확산에는 'push'보다 'pull'이 중요하다 === 페이팔의 사례가 보여 주듯이, 플랫폼 비즈니스의 구축은 전통적인 제품이나 파이프라인 마케팅과는 여러 방면에서 다르다. 먼저 플랫폼 마케팅에서 가장 효과적이고 중요한 전략은 푸시(push)보다 풀(pull)이다. 파이프라인 산업은 푸시 전략에 많이 의존한다. 소비자에게 접근하려면 기업이 보유하고 있거나 비용을 지불하고 활용하는 마케팅·커뮤니케이션 채널을 통해야 한다. 자원이 희소한 세계에서 선택지는 제한적이었으며, 마케터와 이들의 메시지가 소비자들 앞에까지 갔다는 사실에 만족해야 했다. 이런 환경에서 전통적인 광고와 홍보 산업은 거의 인식 창출에만 초점을 맞췄다. 이는 제품이나 서비스를 잠재적 고객의 의식에 ‘밀어 넣는(pushing)’ 고전적인 기술이다. 이러한 마케팅 모델은 누구나 마케팅·커뮤니케이션 채널에 접근할 수 있는 네트워크 세계─예컨대 싸이의 ‘강남 스타일’과 팝 가수 레베카 블랙의 ‘프라이데이(Friday)’ 같은 유튜브 동영상이 입소문을 타고 전 세계적으로 열풍을 일으킨 사례─에서는 실패한다. 제품과 그에 대한 메시지가 사실상 한없이 풍요로운 세상에서 사람들의 관심은 더 쉽게 분산된다. 서로 경쟁하며 끝없이 생성되는 메시지들을 마우스 클릭이나 손가락 터치만으로 넘길 수 있기 때문이다. 따라서 인식 창출만으로는 제품을 채택하고 사용하게 할 수 없으며, 고객들에게 무작정 상품과 서비스를 들이미는 것만이 성공의 열쇠가 될 수 없다. 이제는 상품과 서비스를 매력적으로 설계하여 고객들이 자연스럽게 그 주위로 끌려올 수 있게 해야만 한다. 나아가 플랫폼 비즈니스에서는 회원 가입이나 사용자 획득이 아닌, 사용자 관여와 활발한 이용이 고객 채택의 진정한 지표라 할 수 있다. 바로 그런 점에서 플랫폼은 참여하는 데 따른 인센티브를 구조화함으로써 사용자들을 끌어들여야 한다. 인센티브가 플랫폼에서 일어나는 상호작용과 유기적으로 연결되면 더 좋다. 전통적으로는 마케팅 기능이 제품과 분리되어 있다. 하지만 네트워크 사업에서 마케팅은 플랫폼과 밀착되어 있어야 한다. === 플랫폼 경쟁에서 후발 주자는 과연 불리한가 === 대기업들은 플랫폼 비즈니스를 시작할 때 분명 유리한 점이 있다. 그러나 이러한 이점이 안일함을 낳을 수 있다. 제품과 파이프라인이 지배하는 전통적인 비즈니스 환경에서는 떠오르는 외부 경쟁 상대를 관찰하고 거기에 맞춰 적응할 시간이 있다. 대부분의 거대 기업들은 상대적으로 느린 변화에 맞게 진화해 왔다. 이들의 전략 계획, 목표 수립, 자기 평가, 궤도 수정 프로세스는 연간, 아니면 적어도 분기별로 여유 있게 진행된다. 그러나 빠르고 예측 불가능한 방식으로 상호작용하는 네트워크가 지배하는 플랫폼 세계에서 시장은 빠르게 바뀌고 고객의 기대치는 더 빨리 바뀐다. 따라서 관리 시스템도 그에 따라 달라져야 한다. 기존 기업들은 플랫폼 환경에 맞게 스스로를 재정비하면서, 자신들이 매우 유연하고 날쌘 스타트업들과 똑같은 경쟁의 장에 있음을 알게 될 것이다. 자유로운 네트워크 이용과 풀 전략 마케팅의 세계에서 규모와 경험, 자원에 의해 생성된 우위는 더 이상 중요하지 않다. === 플랫폼 론칭에는 다양한 방법이 있다 === 플랫폼 A를 론칭할 때 먹힌 전략이 플랫폼 B에도 그대로 통할 거라고 생각하기 쉽다. 그러나 역사를 돌아보면 반드시 그렇지도 않았다. 오히려 직접적인 경쟁 관계에 있는 플랫폼조차도 시장에서 강력하고 남다른 위치를 선점하기 위해서는 서로 다른 전략을 취해야 하는 경우가 있다. 온라인에서 서로 경쟁 관계에 있는 동영상 플랫폼 기업 세 곳─유튜브, 메가업로드(Megaupload), 비메오─의 사례를 보면 그 이유를 자세히 알 수 있다. 유튜브가 끊임없이 생산자에게 공을 들인 것은 네 가지 측면에서 효과적이었다. * 첫째, 생산자들에게 집중함으로써 플랫폼에 콘텐츠를 심을 수 있었다. * 둘째, 유튜브에서 활발한 큐레이션이 일어나게 만들었다. 유튜브는 시청자들이 자신들이 본 동영상에 대해 찬성 또는 반대하게 함으로써 콘텐츠의 품질을 파악했다. * 셋째, 유튜브는 생산자들을 이용하여 소비자들을 끌어들였다. * 가장 중요한 넷째, 유튜브는 일련의 콘텐츠 생산자 그룹을 만들었는데, 이들은 플랫폼에 투자했으며 이들을 따라다니는 사용자들이 있었다. 따라서 이들은 굳이 다른 곳에 투자할 이유를 찾기가 쉽지 않았다. 메가업로드는 후발 주자라는 문제에 직면했다. 2005년 메가업로드가 처음 공개되었을 때, 대부분의 콘텐츠 생산자들은 이미 유튜브에서 활발히 활동하고 있었다. 기존 콘텐츠 생산자들 입장에서는 유튜브보다 작은 신생 플랫폼으로 이동하는 데 따른 이점이 없었다. 그래서 메가업로드는 전혀 다른 론칭 전략을 세웠다. 먼저 소비자(시청자)에 집중했다. 이들은 유튜브에서 점점 더 보기 힘들어지는 감시 대상 콘텐츠, 이를테면 불법 복제 동영상과 포르노 카테고리를 만들었다. 메가업로드는 확실히 어디서도 제대로 충족되지 못한 요구를 들어줌으로써 많은 이용자들을 끌어왔다. 그러나 그 과정에서 소송에 휘말렸고 부정적인 여론에 노출되었다. 비메오 역시 후발 주자(2004년 11월에 처음 서비스를 시작했다)였다. 그러나 비메오는 생산자를 우선하는 전략을 계승하여 유튜브와 정면으로 대결했다. 열쇠는 일련의 품질 높은 도구를 만들어 유튜브로부터 소외당하고 있다고 느끼는 사용자 층에게 제공하는 것이었다. 다양한 사례에서 보듯이 플랫폼을 론칭할 때, 경쟁자가 제공하는 가치가 무엇인지 알면 플랫폼 구조 설계에 도움이 되며, 비교적 아무도 찾지 않았던 틈새시장을 차지할 수 있다. 설령 내가 시작하려는 플랫폼이 제공하는 기본 가치 단위가 외견상 다른 플랫폼들과 비슷하다 할지라도 말이다. === 닭이 먼저냐, 달걀이 먼저냐를 해결해 줄 8가지 전략 === ==== 인텔의 ‘토끼 따라가기’ 전략 ==== 플랫폼이 아닌 시험용 프로젝트를 통해 성공 가능성을 검증하고 나면, 검증된 인프라 위에 세워진 새로운 플랫폼에 사용자와 생산자를 끌어들일 수 있다. B2B 영역에서 인텔은 무선 기술의 가치를 증명해 보여야 하는 상황에서 똑같은 도전에 직면했다. 무선 인터넷 서비스를 제공하는 호스트가 없는 상태에서는 그 누구도 무선 노트북 컴퓨터를 원하지 않는다. 마찬가지로 아무도 무선 라우터(공유기)를 원하지 않는다면, 무선 라우터에 돈을 들이려는 호스트는 없을 것이다. 인텔은 일본의 통신 회사 NTT와 제휴하여 해당 시장이 존재한다는 사실을 보여 주려고 했다. 일단 NTT가 무선 시장을 통해 돈을 벌 수 있다는 사실을 입증하자, 수십 개의 기업들이 그 뒤를 따랐다. 실제로 ‘토끼를 따라가라(follow the rabbit)’는 말은 인텔이 이러한 전략을 정의하기 위해 만들었다. 언제나 토끼를 따라가는 전략만 사용할 수는 없다. 아예 원점에서 플랫폼을 시작해야 할 때도 종종 있다. 이는 곧 주어진 시장 양면에 있는 사용자 기반을 끌어올 수 있는 방법을 어떻게든 찾아내야 한다는 말이다. 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐의 문제를 극복하기 위해 개발되고 입증된 몇 가지 구체적이면서 효과적인 전략이 있다. 일반적으로 이러한 전략은 세 가지 기술을 이용한다. 가치 창출 실현:: 플랫폼 관리자들은 하나 이상의 사용자 그룹을 끌어들일 수 있는 가치 단위 창출을 준비하고, 플랫폼 참여로 인해 얻을 수 있는 잠재적인 이점을 제시한다.5 이렇게 끌어들인 초기 사용자들이 더 많은 가치 단위를 생성하고 다른 사용자들을 끌어오면서 지속적인 성장으로 이어지는 긍정적인 피드백 고리가 생긴다.6 「허핑턴 포스트」는 이러한 전략을 따랐다. 양질의 블로그 포스트를 쓸 수 있는 필자들을 고용했고 독자들이 따라왔다. 그리고 이러한 독자들 중 일부는 자기가 작성한 블로그 포스트를 「허핑턴 포스트」에 기고함으로써 점진적으로 콘텐츠 생산자 네트워크를 확장했으며, 네트워크가 확장될수록 독자들은 더 늘어나게 되었다. 사용자 그룹을 유인할 플랫폼 설계:: 플랫폼은 도구, 제품, 서비스, 또는 다른 혜택을 제공하게끔 설계된다. 그렇게 해서 하나의 사용자 그룹을 끌어들인다. 이때 사용자 그룹은 소비자 그룹일 수도 있고 생산자 그룹일 수도 있다. 시장의 한쪽 면에 있는 사용자 수가 충분히 확보되면 반대편 사용자들도 늘어나며, 이는 긍정적인 피드백 고리로 이어진다. 동시 참여:: 우선 플랫폼은 전체 네트워크 규모가 작더라도 사용자에게 관련이 있는 가치 단위가 생성될 수 있는 조건을 만든다. 그런 다음 더 많은 가치 단위를 생성하고 상호작용을 일으키기에 충분한 소비자와 생산자를 동시에 끌어들일 활동을 활성화시키기 위해 매진한다. 그러면 그때부터 네트워크 효과가 나타나기 시작한다. ==== 페이팔, 유튜브의 ‘업혀 가기’ 전략 ==== 다른 플랫폼의 기존 사용자들과 관계를 맺고 이들이 내 플랫폼에 오게끔 만들 가치 단위를 생성한다. 업혀 가기 전략(piggyback strategy)은 성공적인 플랫폼들이 처음 시작할 때 많이 사용하는 전형적인 방법이다. 앞에서 다뤘듯이 페이팔도 이베이의 온라인 경매 플랫폼의 등에 업히는 전략을 이용했다. 미국에서도 스타트업들은 안내 광고 웹사이트인 크레이그리스트의 등에 업혀 가는 유사한 전략을 이용하고 있다. 신생 플랫폼은 먼저 크레이그리스트의 정보를 ‘긁어 오는 것’에서부터 시작한다. 이때 자동 데이터 수집 소프트웨어 도구를 사용하여 상인과 서비스 제공업체에 대한 정보를 수집한다. 그런 다음 이러한 정보를 플랫폼에 올려서 소비자들에게 해당 업체들이 실제로 플랫폼에 참여하고 있다는 인상을 준다. 한 소비자가 특정 서비스 공급업체에 대해 문의하면, 플랫폼은 해당 업체에게 요청 사항을 전달하면서 플랫폼에 가입하라고 권유한다. 이번 장 앞에서 기술했듯이, 유튜브가 마이스페이스의 성장 흐름에 올라탄 경우가 주목할 만한 업혀 가기 전략 사례다. 이때 유튜브는 마이스페이스의 회원들이었던 인디 밴드들을 끌어오기 위해 강력한 동영상 도구를 제공했다. ==== 구글, 어도비의 ‘씨 뿌리기’ 전략 ==== 최소한 하나의 잠재적 사용자 그룹과 관련된 가치 단위를 만들어라. 이 사용자들이 플랫폼에 모이면 이들과 상호작용하기를 원하는 다른 사용자 그룹들도 따라올 것이다. 대부분의 경우 플랫폼 기업은 최초의 생산자로 활동하면서 가치를 창출하는 임무를 스스로 지고 가려 한다. 이런 전략은 플랫폼을 시작할 수 있게 할 뿐 아니라 플랫폼 소유자가 플랫폼에서 보기 원하는 가치 단위의 종류와 품질을 결정하게 해 주어서, 뒤이은 생산자들 사이에서 높은 수준의 품질을 도모하는 문화가 생기게끔 만든다. 구글이 애플과 경쟁하기 위해 안드로이드 스마트폰 운영체제를 발표했을 때, 이 회사는 500만 달러의 상금이라는 씨앗을 시장에 뿌렸다. 또 어떤 경우에는 처음부터 플랫폼 개발자가 가치 단위를 만드는 대신 다른 곳에서 가치 단위를 ‘빌릴’ 수도 있다. 어도비(Adobe)는 지금은 어디서나 볼 수 있는 PDF 포맷의 문서 읽기 도구를 처음 내놓으면서, 부분적으로 연방 정부의 납세 신고 서식을 온라인으로 이용할 수 있게 주선했다. 또 어떤 경우에는 ‘가짜’ 가치 단위를 가지고 씨 뿌리기 전략(seeding strategy)을 구사하기도 한다. 페이팔은 이베이 상품 구매와 연동된 봇을 만들었을 때 이런 전략을 구사함으로써 페이팔 플랫폼으로 판매자들을 끌어들였다. 굉장히 영리한 방법이었다. 당시 그 봇은 막 구매한 아이템을 다시 판매 목록에 돌려놓을 수 있게 함으로써 양면 시장의 판매자와 구매자를 모두 만족시킬 수 있었다. 이 과정에서 페이팔은 상품을 직접 창고에 보관하거나 배송할 필요가 없었다. 데이팅 서비스 플랫폼도 종종 가짜 프로필과 대화를 통해 서비스 초기에 이용자들을 끌어온다. 주로 매력적인 여성들을 공개하는 방식으로 회원 프로필을 왜곡하는 것이다. 남성 회원을 플랫폼으로 끌어오기 위해서다. 이를 본 방문자들은 해당 사이트에 더 머물게끔 유인된다. 레딧은 매우 인기 있는 링크 공유 커뮤니티로 엄청난 양의 인터넷 콘텐츠가 이곳에서 공유된다. 맨 처음 레딧이 공개되었을 때 이 사이트에서는 사람들이 관심을 갖는 포스팅 목록을 약간 조작해 올렸다. 레딧 설립자들이 이 사이트에서 점차 공유되길 원했던 종류의 콘텐츠였다. 이 전략은 효과가 있었다. 초기 콘텐츠가 이와 비슷한 것에 관심 있는 사람들을 모이게 했고, 고품질 콘텐츠를 올리는 문화가 레딧 커뮤니티 안에 형성됐다. 시간이 흐르면서 레딧 회원들은 서로의 의견을 지침 삼아 꼼꼼히 살펴볼 가치가 있는 콘텐츠와 없는 콘텐츠가 어떤 것인지를 학습했다. 마찬가지로 처음 쿼라가 출시 됐을 때, 쿼라의 편집자들은 직접 질문을 올리고 답변을 달았다. 플랫폼이 활발히 움직이고 있는 것처럼 보이기 위해서였다. 이후 사용자가 질문을 하기 시작하자 에디터가 계속 답변을 하면서 어떻게 이 플랫폼이 작동하는지 보여 주었다. 결국 사용자들 스스로 이 프로세스를 따르게 되었고, 쿼라 직원들은 더 이상 ‘마중물’을 붓지 않아도 되었다. === 사용자에서 사용자로 확산하는 성장 매커니즘, 입소문 === |

|

| Line 18: | Line 440: |

| === 수익에 눈이 멀어 플랫폼 진입을 꺼리게 만들어서는 안된다 === === 네트워크 효과와 수익 창출은 별개의 문제이다 === === 방문자 수가 수익 창출로 이어지는 것은 아니다 === === 수익 창출 방법 1: 거래 수수료 부과 === === 수익 창출 방법 2: 커뮤니티 접근에 대한 수수료 부과 === === 수익 창출 방법 3: 접근성 강화에 따른 수수료 부과 === === 수익 창출 방법 4: 큐레이션 강화에 수수료 부과 === === 누구에게 요금을 청구할 것인가 === === 무료에서 유료로 전환할 때 무엇에 유의해야 하는가 === |

|

| Line 20: | Line 454: |

| === 위키피디아의 교훈, 개방형 플랫폼의 딜레마 === === 어디까지 열어 놓고 어디부터 닫아야 하는가 === === 개방과 폐쇄 사이에는 많은 선택지가 있다 === === 관리자와 스폰서의 참여 수준에 따른 4가지 모델 === === 개발자의 참여 허용 범위에 따라서도 달라진다 === === 무엇을 열어 놓고 무엇을 소유할 것인가 === === 선한 의도가 반드시 좋은 결과를 낳는 것은 아니다 === === 유사 플랫폼끼리는 개방 수준 차별화로도 경쟁할 수 있다 === === 단계적인 개방에 따른 장점과 단점 === |

|

| Line 22: | Line 466: |

| === 훌륭한 거버넌스의 3가지 기본 규칙 === === 플랫폼에 왜 거버넌스 문제가 대두되는가 === === 시장 실패는 플랫폼에서도 반복된다 === === 거버넌스의 4가지 도구, 법, 규범, 아키텍처, 시장의 활용법 === === 플랫폼을 위한 스마트한 자기 규제의 원칙 === |

|

| Line 24: | Line 474: |

| === 전통적인 파이프라인 기업의 경영 지표 === === 기업 경영 지표와 플랫폼 경영 지표는 다르다 === === 플랫폼 경영 지표는 생명 주기에 따라 다르다 === === 스타트업 단계: 유동성, 매칭 품질, 신뢰도 점검이 핵심 === === 성장 단계: 양면 네트워크의 정상 작동 수준 점검이 핵심 === === 성숙 단계: 혁신 주도, 신호와 소음, 자원 할당 점검이 핵심 === === 스마트한 플랫폼 경영 지표가 답해야 할 혁심 질문들 === |

|

| Line 29: | Line 487: |

---- See Also: PlatformBusiness |

Platform Revolution: How Networked Markets Are Transforming the Economy - and How to Make Them Work for You

Contents

- 머리말

- 1장. 지금 이 순간 - 시장은 이미 플랫폼이 지배하고 있다

- 2장. 플랫폼의 파워 - 왜 거대 기업이 플랫폼에 밀리고 있나

- 3장. 아키텍처 - 플랫폼은 어떻게 디자인해야 하는가

- 4장. 파괴적 혁신 - 플랫폼은 어떻게 전통 산업을 정복했는가

- 5장. 론칭 - 성공적으로 플랫폼을 시작하는 8가지 방법

- 6장. 수익 창출 - 플랫폼은 언제 어디서 어떻게 수익을 거둬야 하는가

- 7장. 개방성 - 개방형과 폐쇄형, 어떤 플랫폼이 정답인가

- 8장. 거버넌스 - 통제와 자율, 무엇이 플랫폼에 적합한가

- 9장. 경영 지표 - 플랫폼 관리자의 핵심 점검 사항은 무엇인가

- 10장. 경영 전략 - 플랫폼은 경쟁 구도를 어떻게 바꿔 놓았는가

- 11장. 규제 정책 - 플랫폼에 적합한 규제 정책은 따로 있다

- 12장. 미래 - 플랫폼 혁명의 내일

머리말

1장. 지금 이 순간 - 시장은 이미 플랫폼이 지배하고 있다

2장. 플랫폼의 파워 - 왜 거대 기업이 플랫폼에 밀리고 있나

플랫폼 비즈니스 경쟁력의 원천

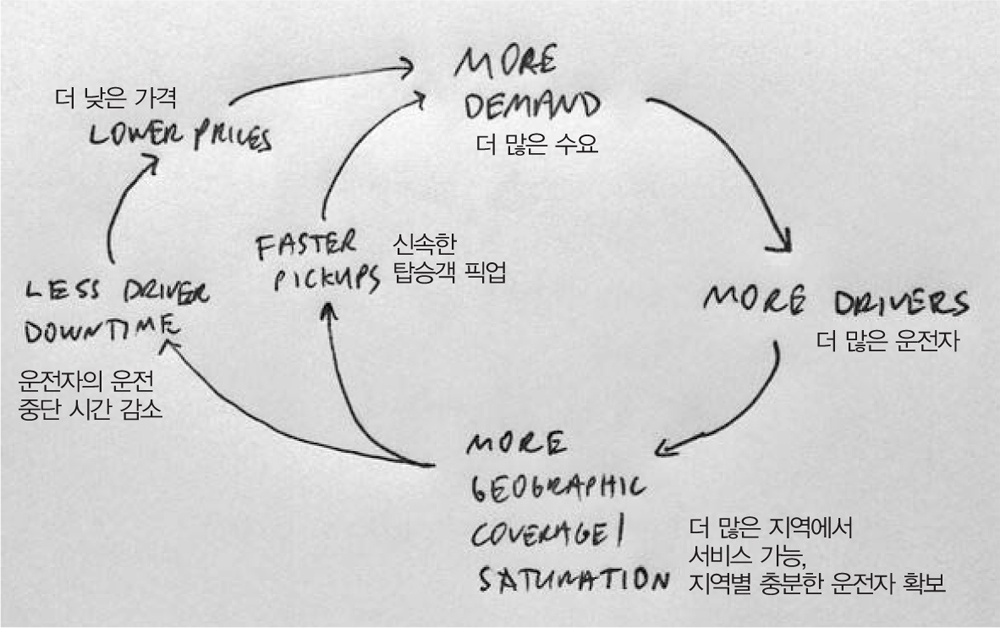

전형적인 플랫폼 형태를 띤 우버는 매칭 서비스(matching service)를 수행한다. 우버는 탑승객이 운전자를 찾는 것을 돕고, 마찬가지로 운전자가 탑승객을 찾는 것도 돕는다. 특정 도시에서 운전자들의 등록과 적용 밀도가 올라가면, 놀라운 성장 동력이 촉발된다. 탑승객들은 친구들에게 우버 서비스에 대해 이야기하고, 어떤 이들은 남는 시간에 직접 우버 운전자로 나서기도 한다. 탑승객들의 대기 시간은 줄어들고, 운전자들의 운전 중단 시간도 줄어든다. 운전 중단 시간이 줄어든다는 말은 운전자의 운임이 더 낮아져도 같은 금액을 벌 수 있음을 의미한다. 동일한 업무 시간 동안 더 많은 탑승객을 태울 수 있기 때문이다. 따라서 운전 중단 시간이 줄어든다는 말은 우버를 통해서 운임을 낮춰 수요를 끌어올리고, 이는 곧 적용 밀도를 더 높여서 선순환을 이끌어 낼 수 있음을 의미한다.

걸리는 어떻게 선순환이 작용하는지를 보여 주기 위해 자신의 글에 다른 투자자가 그린 그림을 삽입했다.

삭스의 냅킨 스케치는 네트워크 효과(network effects)의 전형적인 사례를 잘 포착하고 있다. 이 그림은 각각의 참여자가 느끼는 우버의 가치가 사용자가 늘어날수록 어떻게 더 커지는지 보여 준다. 또한 그 결과 더욱 많은 사용자를 끌어들이게 되고, 그로 인해 서비스의 가치가 한층 더 커지게 된다는 것도 보여 준다.

수요에도 규모의 경제가 구현되고 있다

네트워크 효과는 기술 혁신이 주도하는 새로운 경제 현상을 대변한다.

21세기 인터넷 시대에 과거 거대 기업들에 상응할 만한 독접 기업들은 규모의 수요 경제를 통해 생겨났다. 규모의 공급 경제와 달리 규모의 수요 경제는 생산자 측 수익 방정식에서 한쪽 절반을 차지하는 수요 측면의 기술 향상을 이용한다. 규모의 수요 경제는 소셜 네트워크의 효율성, 수요 결집, 앱 개발, 기타 네트워크가 크면 클수록 사용자들에게 더 많은 가치를 가져다주는 현상에 따라 움직인다. 규모의 수요 경제는 한 플랫폼 시장에서 가장 몸집이 큰 기업에게 네트워크 효과 우위를 제공하기도 하며, 이때 네트워크 효과 측면에서 우위에 있는 기업을 경쟁업체들이 따라잡기란 극히 어렵다.

규모의 수요 경제는 긍정적인 네트워크 효과의 근원이며 오늘날 경제 가치의 주된 동력이다. 규모의 공급 경제가 더 이상 중요하지 않다는 말이 아니다. 규모의 공급 경제는 지금도 중요하다. 그러나 규모의 수요 경제가 네트워크 효과의 형태를 띠면서 가장 중요한 차별화 요인이 되었다.

멧커프의 법칙(Metcalfe’s law)은 네트워크 효과가 네트워크 참여자들뿐만 아니라 네트워크를 소유하거나 관리하는 이들을 위해 어떻게 가치를 창출하는지 요약해서 설명하는 데 매우 유용하다. 로버트 멧커프(Robert Metcalfe)는 전화망의 가치는 전화망 가입자 수가 증가할수록 비선형적으로 증가하며 이에 따라 가입자들 간에 더 많은 연결을 만들어 낸다고 지적했다.

중대한 경제적 결과가 이러한 패턴을 따른다. 네트워크 효과를 통해 이룩한 성장은 시장 확대로 이어진다. 신규 구매자들이 시장에 들어오는 이유는 네트워크에 참여하는 친구들의 수가 점점 늘어나는 데 매력을 느끼기 때문이다. 만일 가격까지 떨어지면─대부분 기술이 성숙하고 생산량이 증가하면 가격이 떨어진다─매력적인 가격으로 인해 네트워크 효과가 커지면서 거대한 시장 채택 현상을 불러온다.

양면 네트워크 효과가 발휘되고 있다

우버의 사례는 양면 시장과 관련이 있다. 즉 탑승객이 운전자를 끌어들이고, 운전자는 탑승객을 끌어들인다. 이와 유사한 역학 관계는 다른 플랫폼 비즈니스에서도 많이 볼 수 있다. 구글의 안드로이드 앱 개발자들은 소비자들을 끌어들이고, 소비자들은 앱 개발자들을 끌어들인다. 이 모든 비즈니스가 긍정적인 피드백과 함께 양면 네트워크 효과를 일으킨다.

네트워크의 성장을 촉진시키는 데 이와 같은 네트워크 효과의 중요성이 매우 커지자 플랫폼 기업들은 종종 돈을 들여서라도 시장의 한 쪽으로 참여자들을 끌어들이려 한다. 플랫폼의 한쪽 면에 참여자들을 불러올 수 있으면 다른 쪽도 따라올 거라는 사실을 아는 것이다. 긍정적인 피드백을 동반한 양면 네트워크 효과는 어떻게 우버가 빌 걸리와 다른 투자자들로부터 받은 수백만 달러에 달하는 투자금을 30달러짜리 무료 이용권을 찍어서 뿌리는 데 사용할 수 있었는지 설명해 준다. 우버가 쿠폰으로 시장 점유율을 사들인 것은 추후 우버에 가입하여 제값을 모두 지불할 운전자와 탑승객들 간의 선순환을 끌어내기 위함이었다.

가격, 브랜드, 입소문으로는 한계가 있다

네트워크 효과를 다른 유사한 시장 형성 도구들, 이를테면 가격 효과(price effects) 및 브랜드 효과(brand effects)와 구별할 수 있어야 한다.

일반적으로 고객의 1~2%만이 무료 고객에서 유료 고객으로 전환한다. 따라서 벤처 인큐베이터 회사인 테크스타스(Techstars)의 CEO이자 창업자인 데이비드 코언(David Cohen)이 말하듯이, 무료 가격 모델을 수익형으로 전환하려면 그전에 수백만 명의 고객을 확보해야만 한다. 부분 유료화 모델인 프리미엄 방식은 수익을 내기 어려운 무임 승차자들을 양산한다.

브랜드 효과는 더 복잡하다. 브랜드 효과는 사람들이 특정 브랜드와 품질을 연관 지을 때 생긴다. 그러나 브랜드 효과는 가격 효과와 마찬가지로 지속시키기 어려운 경우가 많다. 게다가 비용이 훨씬 더 많이 든다.

가격 효과와 브랜드 효과는 분명히 스타트업의 성장 전략으로 필요하다. 그러나 오직 네트워크 효과만이 우리가 위에서 기술한 선순환을 만들어 내며, 이는 영구적인 사용자 네트워크를 구축한다. 이런 현상을 우리는 록인(lock-in)이라고 부른다.

네트워크 효과와 혼동하기 쉬운 또 다른 성장 구축 도구가 바이럴리티이다.

바이럴리티는 사람들을 네트워크로 끌어올 수 있다. 이를테면 무척 귀엽고 웃기고 놀라운 동영상을 즐기는 팬들이 자기 친구들을 유튜브로 데려오는 경우가 한 예이다. 그러나 네트워크 효과는 사람들을 계속 거기에 머물게 한다. 바이럴리티는 플랫폼 밖에 있던 사람들을 데리고 와서 가입하게끔 유도하는 반면, 네트워크 효과는 플랫폼 안에 있는 사람들 사이에서 가치를 늘리는 것이다.

성공한 기업과 실패한 기업을 결정짓는 것이 무엇인지 궁금했던 우리는 수십 가지 사례를 조사하면서 대부분의 실패 기업들이 가격이나 브랜드 효과에 크게 의존했다는 사실을 알아냈다. 반면 성공한 기업은 실제로 효과가 있는 아이디어를 생각해 냈다. 이를테면 한 사용자 그룹으로부터 트래픽을 유도해 냄으로써 다른 사용자 그룹으로부터 수익을 내는 것이다. 우리는 알아낸 양면 네트워크 효과를 수학적으로 분석하여 논문에 설명하였다. 1오늘날 이베이, 우버, 에어비앤비, 업워크, 페이팔, 구글과 같은 성공적인 플랫폼 기업들이 이 모델을 다양한 형태로 잘 보여 주고 있다. 2

무엇이 네트워크 효과를 극대화하는가

독자들도 알고 있듯이 네트워크 효과는 네트워크의 규모에 따라 달라진다. 따라서 한 가지 중요한 필연적 결과는 이렇다. 효과적인 플랫폼은 빠르고 쉽게 확장함으로써 네트워크 효과로부터 창출한 가치의 규모를 늘린다.

구글의 이야기가 말하듯, ‘자유로운 진입(frictionless entry)’을 허용하는 네트워크는 거의 아무런 장벽 없이 유기적으로 성장할 수 있다. 자유로운 진입은 사용자가 플랫폼에 빠르고 쉽게 들어와 가치 창출 활동에 참여할 수 있게 해 준다. 플랫폼이 빨리 성장할 수 있게 해 주는 핵심 요인인 것이다.

스레드리스(Threadless)는 정보 기술 서비스, 웹 디자인, 컨설팅 분야 전문가들이 설립한 티셔츠 회사다. 이들의 비즈니스 모델은 매주 외부 참가자들을 대상으로 디자인 콘테스트를 주최한 다음, 가장 인기 있는 디자인의 티셔츠만 찍어서 점점 늘어나고 있는 광범위한 고객층에게 판매하는 것이다. 스레드리스는 예술적 재능을 지닌 사람을 고용할 필요가 없다. 숙련된 디자이너들이 상과 명예를 얻으려고 경쟁하기 때문이다. 이들은 마케팅을 할 필요도 없다. 열정적인 디자이너들이 친구들에게 자신의 디자인에 투표해 달라고, 자신의 티셔츠를 팔아 달라고 애원할 것이기 때문이다. 이들은 판매량을 추정할 필요가 없다. 투표에 참여하는 고객들이 이미 얼마나 살 것인지 밝혔기 때문이다. 스레드리스는 생산을 아웃소싱해서 취급 비용과 재고 비용을 줄일 수 있었는데, 이와 같이 자유로운 진입 모델 덕분에 구조적인 제약을 최소화하면서 빠르고 쉽게 확장할 수 있었다.

스레드리스가 이러한 비즈니스 모델을 생각해 낸 것은 순전히 우연이었다. ... 사실 이 웹사이트는 창업자 중 한 명이 지원했던 오프라인 콘테스트의 온라인 버전에 불과했다. 이렇게 실험적으로 시도했던 벤처가 폭발적인 인기를 끌자, 이 사업의 엄청난 확장성이 가져다줄 이점이 너무나 명확해졌다.

네트워크가 확장되려면 반드시 양쪽 시장이 동일한 비율로 성장해야 한다. 예를 들어 우버 운전자 한 사람은 시간당 평균 세 명의 승객을 태울 수 있다. 우버 입장에서 승객이 한 명인데 운전자가 1000명이나 되는 것은 의미가 없을 것이다. 승객은 1000명인데 운전자가 한 명인 것도 마찬가지이다. 에어비앤비는 호스트와 게스트를 모두 늘리는 데 동일한 문제에 직면했다. 만일 한쪽이 지나치게 많아질 경우 쿠폰이나 할인을 통해 다른 쪽에 있는 참여자를 끌어들이면 사업이 잘될 수 있다.

어떤 경우에는 플랫폼의 성장이 ‘사이드 전환(side switching)’ 효과에 의해 촉진되기도 한다. 사이드 전환은 플랫폼의 한쪽에 있는 사용자가 반대편에도 참여할 때 발생한다. 예컨대 상품이나 서비스를 소비하던 사람이, 다른 사람이 소비하는 상품과 서비스를 생산하기 시작하는 경우이다. 어떤 플랫폼에서는 사용자가 쉽게, 반복적으로 사이드 전환을 한다.

부정적인 네트워크 효과를 방지하는 전략

플랫폼 네트워크를 빠르게 성장하게 해 주는 바로 그 요인들이 빠른 실패의 원인이 되기도 한다. 네트워크의 성장은 부정적인 네트워크 효과를 양산하여 참여자들을 떠나게 만들고 심지어 플랫폼 비즈니스를 망하게도 한다.

예를 들어 양적 성장으로 인해 생산자와 소비자 간에 가능한 매칭의 수가 늘어나면서 최적의 매칭을 찾기가 어려워지거나 아예 불가능해지는 경우 부정적인 네트워크 효과가 나타난다. 이런 난관에 봉착하지 않으려면 ‘자유로운 진입’을 허용하되 반드시 효과적인 큐레이션(curation)을 통해 균형을 유지해야 한다.

소셜 데이팅 플랫폼 오케이큐피드는 확장성을 제대로 관리하지 않으면 네트워크 붕괴의 원인이 될 수 있다는 사실을 알아냈다. 오케이큐피드 CEO 크리스천 러더(Christian Rudder)에 따르면, 데이팅 웹사이트에 사용자가 많아지면 자연스럽게 플랫폼상의 남성들이 가장 아름다운 여성에게 몰리게 된다. 이러한 남성들의 활동이 늘어나면 문제가 생긴다. 가장 매력적인 여성에게 접근하는 남성들 가운데 대다수의 매력도가 매우 떨어질 것이기 때문이다. 한마디로 대다수 남성들에게 그 여성은 ‘넘볼 수 없는 대상’이 된다. 이렇게 ‘B급 남성’들이 ‘A급 여성’들에게 데이트 신청을 마구 해 대면 좋아할 사람이 아무도 없다. 아름다운 여성들은 전혀 걸러지지 않은 남성들의 관심 때문에 불만을 느끼고 사이트를 떠날 수도 있다. 한편 B급 남성들도 불만을 느끼는 건 마찬가지다. 자기가 선택한 여성이 아무런 반응을 보이지 않기 때문이다. 그리고 가장 아름다운 여성들과 잘 어울릴 수 있었던 소수의 매력 있는 남성들도 불만을 느낀다. 그들이 원하는 여성들이 플랫폼을 떠났기 때문이다.

일단 이런 일이 벌어지면 다양한 호감도 등급에 분포하는 모든 남성들이 바로 그다음 등급에 속한 여성에게로 몰리고 다시 똑같은 사이클이 반복된다. 네트워크 효과는 반전되고 비즈니스 모델은 붕괴된다.

오케이큐피드가 수행하는 것과 같은 교묘한 큐레이션은 부정적인 네트워크 효과를 크게 줄일 수 있다. 동시에 이런 전략은 긍정적인 네트워크 효과를 키울 수도 있다. 네트워크 참여자의 수가 늘어나면서 그들에 대한 정보의 양도 증가한다. 통계학자라면 누구라도 처리할 데이터가 늘어날수록, 데이터로부터 유추한 사실들의 정확도와 가치가 올라간다고 말할 것이다. 따라서 네트워크가 크면 클수록 큐레이션의 품질도 더 향상된다. 우리는 이런 현상을 ‘데이터 주도 네트워크 효과(data-driven network effects)’라고 부른다. 물론 이는 지속적인 테스트와 업데이트, 개선이 이뤄지는 잘 설계된 큐레이션 도구를 보유하고 있느냐에 달려 있다.

성공적인 플랫폼은 모두 콘텐츠나 사람들 간의 관계를 필요에 맞게 매칭해야 하는 문제에 직면한다. 성공적인 플랫폼이 되려면 성장의 어떤 지점에서는 반드시 효과적인 큐레이션이라는 관문을 통과해야 함을 의미한다. 큐레이션 문제는 다음 장에서 또 다룰 것이다.

4가지 네트워크 효과와 강점과 약점

양면 네트워크(생산자와 소비자가 모두 있는 것)에는 4가지 유형의 네트워크 효과가 있다.

양면 시장에서

- ‘동일면 네트워크 효과(same-side effects)’는 시장의 한쪽 면에 있는 사용자가 같은 쪽 사용자에게 영향을 주면서 생긴 네트워크 효과를 말한다. 그러니까 소비자가 다른 소비자에게 영향을 끼치고, 생산자가 다른 생산자에게 영향을 끼치는 것이다.

- 반대로 ‘교차 네트워크 효과(cross-side effects)’는 시장의 한쪽 면에 있는 사용자가 다른 쪽에 있는 사용자에게 영향을 끼치면서 생긴 네트워크 효과를 말한다. 즉 소비자가 생산자에게, 생산자가 소비자에게 미치는 효과이다.

.

- 긍정적인 동일면 네트워크 효과(positve same-side effects)

- 동일한 유형의 사용자 수가 늘어날 때 사용자들에게 돌아가는 긍정적인 혜택이 포함된다. 벨 전화회사 네트워크의 가입자 수가 늘어나면서 유발되는 효과가 한 예이다. ‘벨’ 전화로 연락할 수 있는 친구와 이웃이 늘어나면 늘어날수록 벨 전화 가입자로서 얻는 가치는 더 늘어난다.

- 부정적인 동일면 네트워크 효과(negative same-side effect)

- 플랫폼 한쪽 면의 수적 성장이 단점이 될 때도 있다. 예를 들어 정보 기술 플랫폼 코비신트(Covisint)를 생각해 보자. 이 회사는 클라우드 기반 네트워킹 도구를 개발하는 데 관심이 있는 기업들과 서비스 제공업체들을 연결해 준다. 코비신트 플랫폼을 이용하는 경쟁 공급업체들의 수가 증가하면서 고객들이 플랫폼을 찾아왔고, 공급업체들은 이를 반겼다. 그러나 공급업체들이 너무나 많아지자 서로에게 적절한 제공업체와 고객들을 찾기가 점점 더 어려워졌다.

- 긍정적인 교차 네트워크 효과(positive cross-side effects)

- 반대편 시장의 참여자 수가 증가하면서 이득을 얻게 될 때 발생한다. 비자카드와 같은 지불 메커니즘을 생각해 보자. 비자카드를 받는 상점(생산자)이 늘어나면 쇼핑객(소비자)들은 보다 쉽고 편리하게 쇼핑을 할 수 있고, 이는 곧 긍정적인 교차 네트워크 효과를 발생시킨다. 물론 이 같은 효과는 반대의 상황에서도 발생한다. 비자카드 보유자가 더 많아지면 상점에게는 잠재적인 고객이 늘어난다.

- 부정적인 교차 네트워크 효과(negative cross-side effects)

- 고려해야 할 어두운 면이 있다. 음악, 텍스트, 이미지, 동영상과 같은 디지털 미디어 공유를 촉진하는 플랫폼을 생각해 보자. 대부분의 경우 생산자(예를 들면 음반사)의 수가 증가하면 소비자들에게는 긍정적인 혜택이 돌아간다. 그러나 한편으로는 복잡성과 비용이 늘어나기도 한다. 예를 들어 읽고 수락해야 할 디지털 저작권 관리 양식이 지나치게 많아질 수 있다. 이런 경우에는 긍정적인 교차 네트워크 효과가 부정적인 교차 네트워크 효과로 바뀐다. 그러면 소비자들은 해당 플랫폼을 떠나거나 사용 빈도를 줄이게 된다. 마찬가지로 플랫폼상의 경쟁 판매자들이 보내는 메시지가 급증하게 되면 불쾌한 광고로 어수선해지며, 생산자 선택의 폭을 확대하려 했던 긍정적인 파급력이 부정적인 교차 네트워크 효과로 바뀌어 소비자로부터 외면을 받게 되고 플랫폼의 가치도 훼손된다.

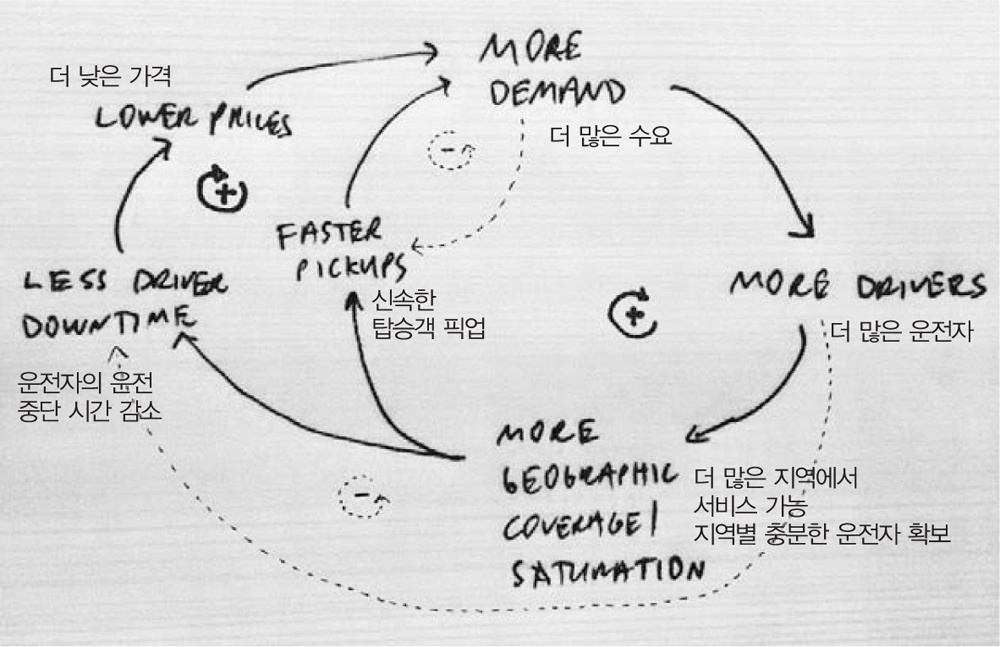

- 우리는 부정적인 교차 네트워크 효과의 증가로 우버가 겪게 될 고통이 늘어나는 상황을 예측할 수 있다. 만일 우버 탑승객의 수에 비해서 지나치게 운전자 많아지면 운전자의 운전 중단 시간이 늘어날 것이다. 반대로 우버 운전자 수에 비해 지나치게 탑승객이 많아지면 탑승객들의 대기 시간이 길어질 것이다.

(SystemDynamics와 연관. See TheFifthDiscipline)

이제는 내부 대신 외부로 눈을 돌려야 한다

에어비앤비, 우버, 드롭박스, 스레드리스, 업워크, 구글, 페이스북과 같은 기업들은 이들이 차용한 자본, 이들이 운용하는 기계, 이들이 관리하는 인적 자원이라는 비용 구조 때문에 가치 있는 게 아니다. 이들의 가치는 이들의 플랫폼에서 활동하는 커뮤니티에서 나온다.

한 전문가 팀이 컨설팅 및 회계 법인인 딜로이트(Deloitte)와 공동 수행한 연구 결과에 따르면, 주된 경제 활동을 근거로 기업의 유형을 크게 4가지로 나눌 수 있다고 한다.

- 자산 구축가(asset builders)

- 물리적인 상품을 제공하는 데 필요한 물리적 자산을 개발한다. 포드 자동차와 월마트 같은 기업이 자산 구축가에 해당된다.

- 서비스 제공자(service providers)

고객들에게 서비스를 제공하기 위해 직원들을 고용한다. 유나이티드헬스케어(UnitedHealthcare)와 액센츄어 같은 기업이 대표적인 예다.

- 기술 창조자(technology creators)

- 소프트웨어와 바이오 기술 같은 지적 재산을 개발하고 판매한다. 마이크로소프트, 암젠(Amgen)이 여기에 해당된다.

- 네트워크 조정자(network orchestrators)

- 사람과 기업이 함께 가치를 창출할 수 있는 네트워크를 개발한다. 사실상 플랫폼 기업들을 가리킨다.

연구 결과에 따르면, 이들 중 네트워크 조정자가 가장 효율적으로 가치를 창출한다. 대체적으로 네트워크 조정자는 ‘시장 승수’(기업의 시장 가치와 해당 기업의 주가수익비율PER 사이의 관계에 기초한)가 8.2나 된다. 이는 기술 창조자가 4.8, 서비스 제공자가 2.6, 자산 구축자가 2.0인 것과 크게 대조적이다. 더 간단히 말하면, 이와 같은 정량적 차이가 네트워크 효과에 따라 창출되는 가치를 나타낸다고 말할 수 있다.

네트워크 효과가 존재하는 곳에서 조직은 관심의 초점을 반드시 안에서 밖으로 옮겨야 한다. 기업이 뒤집어진다는 것은 안과 밖이 뒤바뀐다는 뜻이다. 인적 자원 관리에서 관심의 초점은 직원에서 일반 대중으로 이동한다.18 혁신은 사내 연구 개발(R&D) 중심에서 개방형 혁신으로 옮겨간다.19 참여자들을 위한 가치 창출 활동이 벌어지는 주된 공간이 내부 생산 부서에서 외부 생산자와 소비자 집단으로 바뀐다. 이 말은 곧 외부효과(externalities) 관리가 리더십의 핵심 기술이 된다는 것을 의미한다. 성장은 수평적·수직적 통합에서 일어나지 않고 기능적 통합과 네트워크 조정에서 일어난다. 재무와 회계 처리의 초점이 현금 흐름과 소유 가능한 자산으로부터 영향력을 발휘할 수 있는 커뮤니티와 자산으로 이동한다. 그리고 플랫폼 비즈니스 자체는 수익성이 상당히 높긴 하지만, 이제 수익 창출의 중심부는 조직 내부가 아닌 외부에 존재한다.

3장. 아키텍처 - 플랫폼은 어떻게 디자인해야 하는가

플랫폼의 본질에 집중하라

사람들의 참여를 늘리고 모든 사용자들에게 큰 가치를 제공하는 플랫폼을 어떻게 구축할 것인가? 생산자와 소비자들이 서로에게 득이 되는 상호작용을 더욱 쉽게 할 수 있게 도와주는 도구와 서비스를 어떻게 제공할 것인가? 그리고 빨리 확장할 수 있으면서 부정적인 네트워크 효과는 최소화하고 긍정적인 네트워크 효과를 늘리는 기술 인프라를 어떻게 설계할 것인가?

복잡한 시스템을 설계하거나 만드는 디자이너와 개발자들이 적절한 출발점을 찾는 데 어려움을 느끼는 경우가 자주 있다. 이런 문제는 특히 플랫폼 사업에서 심각하게 대두된다. 이는 플랫폼 사업이 직선적이고 분명한 파이프라인 사업보다 익숙하지 않은 데다 훨씬 복잡하기 때문이다. 보통 새로 플랫폼 사업을 시작하려는 이들은 비슷한 사례를 조사한 다음, 이를 모방하려는 경향이 있다. 그러나 그 어떤 시장도 똑같지 않기 때문에 이러한 전략은 자주 실패한다. 제대로 설계되지 않은 플랫폼은 사용자들을 위한 가치를 거의 제공하지 못하며, 네트워크 효과 역시 미미하거나 아예 창출해 내지 못할 때도 있다.

그렇다면 우리는 새로운 플랫폼을 어디서부터 설계해야 할까? 가장 좋은 방법은 본질에 초점을 맞추는 것이다. 플랫폼이 정확히 무엇을 수행하며, 어떻게 작동하는가를 물어야 한다는 것이다.

지금까지 봤듯이 플랫폼은 생산자와 소비자를 연결하여 이들이 서로 가치를 교환할 수 있게 해 준다. 일부 플랫폼은 소셜 네트워크에서 볼 수 있듯이 사용자들끼리 직접 관계 맺는 것을 허용하기도 한다. 이러한 관계 맺기는 사용자들 간의 가치 교환으로 이어진다. 어떤 플랫폼은 사용자들끼리 직접 관계를 맺게 하진 않지만 다른 메커니즘을 이용해 가치를 교환할 수 있게 해 준다. 예컨대 유튜브에서 생산자가 만든 동영상은 소비자에게 전달되지만, 이때 생산자와 소비자가 서로 직접적인 관계를 맺지는 않는다.

생산자와 소비자는 언제나 3가지를 주고받는다. 바로 정보, 상품이나 서비스, 그리고 통화의 형태를 띤 것들이다.

- 정보의 교환은 무조건 용이하게

- 모든 플랫폼에서 상호작용은 정보의 교환에서 시작한다. 이러한 정보는 당사자들의 교환 여부와 교환 방식을 결정할 수 있게 해 준다.

- 따라서 모든 플랫폼 비즈니스는 반드시 정보의 교환이 용이하게끔 설계되어야 한다. 어떤 플랫폼들은 정보 교환을 유일한 목표로 삼는 경우도 있다. 레딧(Reddit) 같은 뉴스 포럼이나 질의 응답 사이트인 쿼라가 그러한 예이다. 물론 주된 목적이 물리적인 상품이나 서비스를 교환하는 데 있는 플랫폼이라 하더라도 정보는 반드시 교환할 수 있어야 한다. 우버는 탑승객의 요청에 따라 운전 서비스 이용 가능 여부와 운전자의 위치 정보를 제공한다. 옐프(Yelp)는 사용자들이 식사할 만한 레스토랑 정보를 제공한다. 업워크는 회사와 프리랜서들이 함께 일할 것인지 신속하게 결정할 수 있도록 각자에 대한 정보를 교환하게 한다.

- 주목할 것은 어떤 경우든 정보 교환은 플랫폼에서 일어난다는 사실이다. 실제로 정보 교환은 플랫폼 비즈니스의 기본 특징 중 하나이다.

- 상품, 서비스 교환은 사용자가 편리하게

- 정보를 교환하고 나면 플랫폼 참여자들은 가치 있는 상품이나 서비스를 교환하기로 마음먹을 수 있다. 어떤 경우에는 플랫폼을 통해서 상품이나 서비스의 교환이 일어나기도 한다. 페이스북에서는 사진이나 링크, 개인적인 소식이나 기타 뉴스를 주고받지만, 유튜브에서는 동영상을 주고받는다. 플랫폼 사용자들이 주고받는 각 아이템을 ‘가치 단위(value unit)’라고 부른다. 어떤 경우에는 플랫폼의 정교한 시스템 덕분에 쉽고 편리하게 가치 단위를 교환할 수 있다. 이를테면 업워크는 고객에게 원격으로 서비스를 관리할 수 있는 기본 도구를 제공한다. 고객은 이를 이용해 프리랜서가 제작한 슬라이드와 동영상 같은 디지털 상품을 업워크 플랫폼에서 직접 주고받을 수 있다.

- 또 어떤 경우에는 상품이나 서비스가 플랫폼 바깥에서 교환되기도 한다(플랫폼상에서 배송 정보를 추적하거나 주고받을 수 있긴 하지만). 운송 배달 요청은 우버에서 받지만, 서비스는 실제 도로에서 실제 자동차로 이뤄진다. 저녁 식사 예약은 옐프에서 하지만, 사람들은 실제로 레스토랑에 있는 테이블에서 진짜 음식을 먹는다.

- 관심, 명성, 영향력, 평판도 교환 가능하게

- 상품이나 서비스가 플랫폼 참여자들 사이에서 교환될 때, 보통 특정 화폐의 형태로 대금이 지불된다.

- 그러나 이외에도 다른 형태의 가치가 존재하고, 이로 인해 플랫폼 세계에서는 소비자들이 생산자들에게 다른 방식으로 ‘지불’할 수 있다. 유튜브의 동영상 시청자들이나 트위터의 팔로워들은 생산자에게 관심을 보여 주며, 이러한 관심은 생산자들에게 다양한 방식으로 가치를 제공한다. .. 사이트의 커뮤니티 회원들은 자기들이 좋아하는 생산자의 평판을 높여 주는 형태로 가치를 제공한다. 따라서 관심, 명성, 영향력, 평판, 기타 무형의 가치가 플랫폼에서는 ‘통화’가 된다.

플랫폼의 목적은 생산자와 소비자들이 한데 모여 서로 정보, 상품이나 서비스, 통화를 교환할 수 있게 해 주는 데 있다. 플랫폼은 참여자들이 만날 수 있는 인프라를 만들어 주고 이들에게 도구와 규칙을 제공함으로써, 이들이 쉽게 그리고 서로에게 도움이 되는 방식으로 가치를 주고받게 해 준다.

플랫폼 성패의 관건, 핵심 상호작용의 디자인

플랫폼은 동시에 하나의 상호작용이 일어날 수 있게끔 설계되어 있다. 따라서 플랫폼을 설계할 때는 가장 먼저 생산자와 소비자 사이의 ‘핵심 상호작용(core interaction)’을 설계하는 것부터 시작해야 한다. 핵심 상호작용은 플랫폼에서 일어나는 가장 중요한 활동이다. 그리고 이는 대부분의 사용자들을 맨 처음 플랫폼으로 끌어들이는 가치의 교환과 관련되어 있다. 핵심 상호작용에는 참여자(participants), 가치 단위(value unit), 필터(filter) 등 3가지 핵심 요소가 수반된다. 이 3가지 요소는 반드시 명확하게 정의해야 하며, 사용자들이 핵심 상호작용을 최대한 간편하고 매력적이며 가치 있게 느낄 수 있도록 신중하게 설계해야 한다. 플랫폼의 가장 기본적인 목표는 이러한 핵심 상호작용을 촉진하는 데 있다.

- 참여자의 역할, 범위를 명확하게 파악하라

- 기본적으로 모든 핵심 상호작용의 참여자는 둘이다. 하나는 가치를 창출하는 생산자, 다른 하나는 가치를 소비하는 소비자이다. 핵심 상호작용을 정의할 때 두 참여자의 역할은 모두 명확하게 기술하고 파악해야 한다.

- 플랫폼을 설계할 때 한 가지 알고 가야 할 점이 있는데, 바로 같은 사용자가 다른 상호작용에서는 다른 역할을 할 수 있다는 사실이다. 같은 사람이 에어비앤비에서 호스트이면서 게스트일 수 있다. ... 잘 설계된 플랫폼에서 사용자들은 한 역할에서 다른 역할로 쉽게 전환할 수 있다.

- 반대로 다수의 사용자들, 그리고 다양한 유형의 사용자들이 하나의 상호작용에서 동일한 역할을 수행할 수 있다. 예를 들어 페이스북에서 흔히 일어나는 상호작용 중 하나가 ‘상태 업데이트’이다. 상태 업데이트는 특정 회원이 페이스북 네트워크 안에 있는 참여자들에게 자신이 무엇을 하고 있는지, 무슨 생각을 하고 있는지 알리기 위해 콘텐츠를 포스팅하는 것이다. 특정 페이스북 페이지에서 상태를 바꾸는 생산자는 개인일 수도 있고 기업일 수도 있으며 친구 그룹이거나 비영리 기관일 수도 있다. 그러나 기본적으로 수행하는 역할은 같다. 마찬가지로 유튜브에 있는 동영상은 미디어 기업이 제작하기도 하지만 개인이 제작하기도 한다. 다양한 주체가 참여하도록 동기를 부여하는 데 쓰이는 인센티브는 모두 다르지만, 그들이 맡은 역할은 모두 동일하다.

- 가치 단위는 핵심 상호작용에서 나온다

- 모든 상호작용은 정보의 교환에서 시작하며, 이때 정보는 참여자에게 가치 있는 것이어야 한다. 따라서 사실상 대부분의 경우 핵심 상호작용은 생산자에 의해 가치 단위가 만들어지는 것에서 시작된다.

- 이베이나 에어비앤비 같은 시장에서 제품·서비스 목록 정보는 판매자가 만든 가치 단위이며, 이는 구매자가 수행한 검색 결과나 구매자의 과거 관심사를 기반으로 제공된다. 킥스타터(Kickstarter)와 같은 플랫폼에서 프로젝트에 대한 상세한 설명은 잠재적인 후원자들이 투자 여부를 결정할 수 있게 해 주는 가치 단위이다. 유튜브의 동영상, 트위터의 트윗, 링크드인의 전문가 프로필, 우버의 이용 가능한 차량 목록도 모두 가치 단위이다. 각각의 경우 사용자에게 가치 단위를 교환할지 말지를 결정하는 데 도움이 되는 근거가 제공된다.

- 필터는 가치 단위의 효과적인 이용을 위한 필수 요소다

- 가치 단위는 필터를 바탕으로 선별된 고객들에게 제공된다. 필터는 플랫폼이 사용하는 알고리즘 형태의 소프트웨어 기반 도구로, 사용자들이 적절한 가치 단위를 교환할 수 있게 해 준다. 필터가 잘 설계되어 있을 경우 플랫폼 사용자들은 자신들과 관련이 있으면서도 유용한 가치 단위만을 제공받을 수 있다. 그러나 필터가 제대로 설계되지 않으면(또는 아예 필터가 없는 경우) 자신들과 무관한 데다 쓸모없는 가치 단위가 쇄도하게 되어 사용자들이 플랫폼을 떠날 수도 있다.

- 검색어는 필터의 한 예이다. 참여자들은 관심 있는 정보를 검색할 때 특정 검색 용어를 명시한다.

- 어떤 방식이든 모든 플랫폼은 필터를 이용하여 정보 교환을 관리한다. 우버 운전자들은 자신의 택시를 이용할 수 있는지 알리기 위해 플랫폼에 차량의 위치, 승객 탑승 여부 등 다양한 요소를 공유한다. 바로 이런 정보들이 가치 단위이며, 이를 통해 운전자는 자기에게 맞는 고객을 찾을 수 있다. 탑승객은 전화기를 꺼내어 차량 서비스를 요청할 때, 자신의 현재 위치를 기반으로 필터를 설정한다. 그러고 나면 탑승객과 가장 관련성이 높은 운전자 정보가 교환된다.

- 일단 이러한 정보 교환이 일어나면 나머지는 클릭 몇 번이면 된다. 자동차가 도착한 뒤 승객이 차를 타고 목적지에 도착하면 적정 요금이 승객의 계좌에서 운전자에게 지급된다. 그러면 핵심 상호작용이 완료된다. 가치가 생성되고 교환이 이뤄진 것이다.

플랫폼을 설계할 때 우리는 가장 먼저 무엇을 핵심 상호작용으로 삼을지를 결정해야 한다. 그런 다음에 참여자와 가치 단위, 그리고 필터를 정의하여 핵심 상호작용이 일어날 수 있게 해야 한다.

우리가 링크드인과 페이스북의 사례에서 보듯, 플랫폼은 시간이 지남에 따라 확장해 나가면서 다양한 유형의 상호작용을 수용한다. 그리고 각각의 상호작용에는 다양한 참여자, 가치 단위, 필터가 포함된다. 그러나 성공적인 플랫폼은 사용자들을 위해 지속적으로 높은 가치를 만들어 내는 단 하나의 핵심 상호작용에서 시작한다. 간편한 데다가 즐겁기까지 한, 가치 있는 핵심 상호작용은 참여자들을 끌어올 뿐 아니라 긍정적인 네트워크 효과를 발생시킨다.

앞서가는 플랫폼은 가치 단위에 집중한다

핵심 상호작용에서 설명했듯이, 가치 단위는 플랫폼을 운영하는 데 매우 중요하다. 그러나 대부분의 경우 플랫폼이 가치 단위를 만들어 내지는 않는다. 사실 가치 단위는 플랫폼에 참여하는 생산자들이 만든다. 따라서 플랫폼은 재고를 통제하지 못하는 ‘정보 공장’이라 할 수 있다. 플랫폼은 소위 ‘작업장’을 만든다. 플랫폼은 품질 관리 문화를 조성하기도 한다. 플랫폼은 필터를 개발할 때 가치 단위를 전달할 수 있게 하는 한편 가치가 없는 것들은 차단할 수 있게끔 설계한다. 그러나 플랫폼이 가치 단위 생성 과정 자체를 직접 통제하지는 않는다. 바로 이 점이 전통적인 파이프라인 비즈니스와 크게 다른 점이다.

... 그러나 농부들과 현지 전통 시장인 만디(mandi) 사이에서 거래를 일으키는 데 필요한 핵심 가치 단위를 만드는 것이 더 막중한 도전 과제였다. “우리는 다양한 종류의 정보가 필요했다”고 초더리가 설명한다.

물론 우리는 만디의 가격 데이터가 필요했다. 당근과 콜리플라워에서부터 콩과 토마토에 이르기까지 다양한 등급의 농산품들에 대한 시장 가격을 알아야 했다. 이런 정보를 수집하는 것은 꽤 쉬웠다. 그다음 처리할 일은 좀 더 어려웠다. 농민들에게 실제로 유용한 전자 정보 소스를 구축하려면 그들에 대한 데이터도 필요했다. 농민들이 심은 작물, 예상 수확 주기, 농장 위치, 만디에 대한 접근성 등의 정보를 수집해야 했다. 이 모든 정보는 농민들이 시장에서 가장 좋은 가격을 받는 데 영향을 줄 수 있는 요인들이었다. 그러나 이런 정보를 여기저기 흩어져 있는 농부들─대부분 문맹이었다─로부터 수집하는 일은 매우 까다로웠다. ... 그 어떤 방법도 별다른 효과를 거두지 못했다. 우리가 함께 일하려 했던 사람들은 좀처럼 관심을 보이지 않았다. 간단히 말해서 이들에게는 정보를 활발히 생산하는 데 따른 인센티브가 충분치 않았던 것이다. 결국 우리는 자체적으로 데이터 수집가 네트워크를 구축해야만 했다. 이 데이터 수집가들은 인도인들이 ‘발로 뛰는(feet on street, FOS)’ 판매 인력이라고 부르는 사람들이었다. FOS 팀은 집집마다 돌아다니면서 농부들과 만나고 이들의 작물과 판매 계획에 대한 핵심 정보를 서식에 기록했다. 그러고 나서 이렇게 수집한 데이터를 우리 사무실로 가져오면, 우리는 이 데이터를 스프레드시트에 입력했다. 우리는 조금씩 현지 시장을 이해하는 데 필요한 데이터베이스를 구축해 나갔다.

이렇게 가치 단위에 집중하는 일은 플랫폼을 운영하는 입장에서 매우 중요하다. 누가 가치 단위를 만들 수 있는지, 어떻게 가치 단위를 만들어서 플랫폼에 통합할 것인지, 중요한 가치 단위와 중요성이 떨어지는 가치 단위를 가르는 점이 무엇인지 정하는 것은 모두 중요한 문제다.

끌어오고, 촉진하고, 매칭시키는 플랫폼의 디자인

핵심 상호작용이야말로 우리가 플랫폼을 설계하는 이유이다. 플랫폼의 목적은 전적으로 핵심 상호작용을 가능하게 하는 데 있다. 사실을 말하자면 그 핵심 상호작용을 가능한 한 극대화하여 모든 참여자들에게 상당한 가치를 제공함으로써 나중에 없어서는 안 되는 존재가 되는 것이 플랫폼의 목적이다. 그렇다면 어떻게 이러한 목적을 달성할 것인가? 플랫폼 설계자가 가치 있는 핵심 상호작용을 충분히 발생시켜서 점점 더 많은 참여자들을 플랫폼에 끌어들이기 위해 무엇을 할 수 있는가?

가치 있는 핵심 상호작용이 많이 일어나게 하려면 플랫폼은 3가지 핵심 기능을 반드시 수행해야 한다.

- 끌어오기(pull)

- 플랫폼은 반드시 생산자와 소비자를 플랫폼으로 데려와야 한다. 그래야만 생산자와 소비자들이 상호작용할 수 있다.

- 참여자를 끌어오는 데 실패한 플랫폼은 플랫폼의 가치를 드높여 줄 네트워크 효과를 일으킬 수 없다.

- 촉진하기(facilitate)

- 플랫폼은 생산자와 소비자의 상호작용을 촉진해야 한다. 그러려면 이들이 쉽게 만나서 가치를 교환할 수 있도록 도구와 규칙을 제시해야 한다(한편 그렇지 않은 활동은 저지하도록 해야 한다).

- 상호작용을 촉진시키지 못하는 플랫폼은─투박한 기술 때문이건 사용에 제약을 줄 정도로 지나치게 엄격한 정책 때문이건─결국 참여자들의 의욕을 꺾어 이들을 플랫폼에서 멀어지게 한다.

- 매칭하기(match)

- 플랫폼은 효과적으로 생산자와 소비자들을 짝지어 줘야 한다. 이때 서로에 대한 정보를 이용하여 각자 원하는 것들을 얻는 방향으로 맺어 줘야 한다.

- 참여자들을 제대로 매칭시키지 못한 플랫폼은 참여자들의 시간과 에너지를 빼앗게 되고, 곧 이들은 플랫폼에서 이탈할 것이다.

무엇을 가지고 누구를, 어디서 끌어올 것인가

소비자들을 플랫폼으로 끌어오는 문제를 파이프라인 기업들은 겪지 않는다. 따라서 그들에게 이러한 플랫폼 마케팅 접근법은 직관에 반하는 것으로 보일 수 있다.

먼저 플랫폼은 파이프라인 비즈니스라면 고민하지 않을, 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐 하는 문제를 해결해야 한다. 사용자들은 플랫폼을 방문할 가치가 없으면 찾아오지 않을 것이고, 사용자가 찾지 않는 플랫폼은 가치가 없다. 대부분의 플랫폼이 실패하는 이유는 단순하다. 이 문제를 해결하지 못했기 때문이다.

두 번째 문제는 플랫폼에 방문하거나 가입하는 사용자들이 계속해서 흥미를 느끼도록 하는 데 있다. 오늘날 대형 소셜 네트워크들은 모두 어느 시점에 도달하면 이 같은 문제에 부딪혀 왔다. 예를 들어 페이스북은 사용자들이 최소한 몇 명의 다른 사용자들과 친구 관계를 맺었을 때 플랫폼이 가치 있다고 느끼는지를 알아냈다. 적정 수의 사용자와 친구 맺기를 하기 전까지는 페이스북을 떠날 가능성이 있었다. 이에 대응하여 페이스북은 마케팅 방법을 신규 회원 가입 유치에서 회원들 간의 친구 맺기를 독려하는 쪽으로 선회했다.

사용자들이 계속 플랫폼으로 돌아오게 만드는 강력한 도구 중 하나가 피드백 고리이다. 플랫폼에서 피드백 고리는 다양한 형태로 나타날 수 있으며, 모든 형태의 피드백 고리는 지속적인 자기 강화 활동을 발생시킨다. 일반적으로 피드백 고리에서 가치 단위는 사용자들의 반응이라는 형태로 움직인다. 가치 단위가 사용자들과 유관한 데다 흥미를 끄는 것이라면 그들은 계속 해당 플랫폼을 찾아오게 되고, 그렇게 되면 가치 단위의 흐름이 더 원활해지면서 상호작용도 늘어날 것이다. 효과적인 피드백 고리는 네트워크 확장, 가치 생성, 네트워크 효과 향상에도 도움을 준다.

- 단일 사용자 피드백 고리(single-user feedback loop)

- 이 피드백 고리는 플랫폼 인프라에 내장된 알고리즘으로 사용자 활동을 분석하고 사용자의 관심, 선호도, 요구로부터 결론을 도출하여, 새로운 가치 단위와 사용자들이 가치 있다고 여길 만한 관계를 추천해 준다. 이 알고리즘이 제대로 설계되고 프로그래밍되기만 하면, 단일 사용자 피드백 고리는 더욱 활발한 활동을 불러오는 강력한 도구가 될 수 있다. 참여자가 플랫폼을 더 많이 이용할수록 플랫폼은 참여자에 대해 더 많이 ‘학습’하게 되고, 이로 인해 플랫폼은 더 정확한 추천을 할 수 있게 되기 때문이다.

- 다중 사용자 피드백 고리(multi-user feedback loop)

- 생산자의 활동이 관련 소비자에게 전달되면 다시 소비자의 활동이 생산자에게 전달된다. 효과적인 다중 사용자 피드백 고리는 선순환 주기를 생성하여 생산자와 소비자 양쪽의 활동이 활발해지게 만들고, 나아가 더 강력한 네트워크 효과를 불러온다. 페이스북의 뉴스 피드는 대표적인 다중 사용자 피드백 고리이다. 생산자가 상태를 업데이트하면 소비자는 ‘좋아요’ 표시를 누르고 댓글을 남김으로써 생산자에게 피드백을 제공한다. 이러한 가치 단위 흐름이 지속적으로 이어지면 더 많은 활동이 일어나고, 참여자들은 플랫폼이 더 가치 있다고 여기게 된다.

사용자들을 끌어들이는 플랫폼의 역량을 강화시키거나 약화시키는 요인들이 있다. 그중 하나가 플랫폼에서 교환되는 통화의 가치이다. 앞에서 언급했듯이 일부 플랫폼에서는 무형의 통화가 거래된다. 이를테면 사람들은 관심, 인기, 영향력을 주고받는다. 따라서 어떤 경우에는 네트워크 효과가 플랫폼에서 사용 가능한 통화의 매력도 증가라는 양상으로 나타난다. 트위터는 엄청난 사용자 기반을 갖추고 있어서 재미난 트윗은 같은 내용이라도 다른 플랫폼에 올릴 때보다 관심이라는 형태의 통화를 더 많이 끌어모을 수 있다. 따라서 트위터의 어마어마한 사용자 규모는 참여자들의 활동을 더욱 활발하게 만들어, 다른 플랫폼이 트위터와 경쟁하기 더 어렵게 만든다.

외부 네트워크의 참여자들을 지렛대 삼아 끌어오는 힘을 키울 수도 있다. 인스타그램과 왓츠앱은 페이스북 네트워크에 있는 사용자들을 등에 업고 몇 년 만에 수천만 명의 참여자들을 끌어들였다. 이 같은 사례와 기타 강력한 끌어오기 전략에 대해서는 플랫폼 론칭 과정을 다루는 5장에서 더 자세하게 알아본다.

어떻게 바람직한 상호작용만 촉진할 것인가

전통적인 파이프라인 비즈니스와 달리 플랫폼은 가치 창출 과정을 통제하지 않는다. 오히려 플랫폼은 가치를 창출하고 교환할 수 있게 하는 인프라를 만들고, 이러한 상호작용을 관리할 원칙들을 설계한다. 바로 이러한 모든 활동이 ‘촉진하기’ 과정이다.

상호작용을 촉진한다는 말은 생산자가 플랫폼에서 가치 있는 상품과 서비스를 만들어 교환하는 일을 최대한 쉽게 해 준다는 뜻이다. 그러려면 협업과 공유에 필요한 크리에이티브 툴을 제공해야 할 수도 있다. 예컨대 캐나다에서 만든 사진 플랫폼인 500px에서 사진작가들은 자신의 포트폴리오를 해당 플랫폼에 모두 올릴 수 있으며, 발명품 플랫폼인 퀄키(Quirky)에서는 사용자들이 자체 도구를 이용하여 획기적인 제품과 서비스를 개발하기 위해 독창적인 아이디어를 놓고 협력할 수 있게 해 준다.

상호작용을 촉진하기 위해 사용을 가로막는 장벽을 없애기도 한다. 얼마 전만 해도 페이스북 사용자가 친구들과 사진을 공유하려면 일단 카메라로 사진을 찍고 나서 그 사진을 컴퓨터로 전송한 다음, 컴퓨터에서 포토샵이나 다른 소프트웨어로 사진을 편집한 후에야 간신히 페이스북에 올릴 수 있었다. 반면에 인스타그램은 사용자가 한 기기에서 사진을 찍고 수정하고 공유하는 데 클릭 세 번만 하면 되게끔 만들었다. 이런 식으로 사용 장벽을 낮추면 상호작용이 활발해져 플랫폼에서의 활동이 늘어나는 데 도움이 된다.

어떤 경우에는 장벽을 높이는 것이 사용에 긍정적인 효과를 가져온다. 시터시티(Sittercity)는 부모들이 베이비시터 구하는 것을 도와주는 플랫폼이다. 사용자들(부모) 간에 신뢰를 얻기 위해 시터시티는 아무나 생산자(베이비시터)로 가입할 수 없게끔 엄격한 규칙을 적용한다. 또 어떤 경우에 플랫폼은 엄격한 규칙을 만들어 가치 단위와 다른 생산자가 만든 콘텐츠를 큐레이션해야 한다. 바람직한 상호작용은 촉진하고 그렇지 않은 것은 억제하기 위해서이다.

에어비앤비를 통해 빌려준 아파트가 쓰레기장이 되는 현상들은 나쁜 상호작용이 어떻게 네트워크 효과를 훼손하는지 잘 보여 준다.

가치를 창출하는 상호작용을 촉진하기 위해 플랫폼을 설계하는 일은 간단하지 않다. 플랫폼 큐레이션과 거버넌스의 어려움에 대해서는 7장과 8장에서 더 자세히 다루겠다.

매칭에 필요한 개인 정보 확보 방법은 다양하다

성공적인 플랫폼은 사용자들을 제대로 매칭해 주고 가장 관련성이 높은 상품과 서비스를 거래할 수 있게 보장함으로써 효율을 창출한다. 그러려면 생산자와 소비자, 만들어지는 가치 단위, 거래되는 상품과 서비스에 대한 정보를 이용해야 한다. 플랫폼이 처리할 수 있는 데이터가 많을수록─그리고 데이터를 수집, 조직, 분류, 분석, 해석하는 데 사용할 알고리즘이 잘 설계되어 있을수록─더 정확하게 필터링할 수 있고, 연관성과 유용성이 더 높은 정보를 주고받을 수 있으며, 생산자와 소비자 모두 최종적인 매칭에 더욱 만족하게 된다.

최적의 매칭에 필요한 데이터는 매우 다양하다. 상대적으로 정적인 정보라 할 수 있는 신원, 성별, 국적과 같은 것에서부터 동적인 정보라 할 수 있는 위치, 관계 상태, 연령, 특정 시점의 관심사(검색어에 반영되는)에 이르기까지 그 범위가 상당히 넓다. 페이스북 뉴스 피드처럼 정교한 데이터 모델은 필터를 만들 때 이 모든 요인들뿐 아니라 참여자의 이전 활동까지도 고려할 것이다.

플랫폼 기업들은 설계 과정의 일환으로 명확한 데이터 수집 전략을 세워야 한다. 사용자마다 데이터 공유에 대한 의지나 데이터 기반 추천 활동에 기꺼이 응할 준비가 되어 있는지 여부가 다 다르다. 어떤 플랫폼은 인센티브를 제공하여 참여자들이 적극적으로 정보를 제공하게끔 유도하기도 하고, 어떤 플랫폼은 사용자들로부터 데이터를 수집하기 위해 게임의 요소를 차용하기도 한다. 링크드인은 잘 알려져 있듯이 진행 표시 막대를 사용해 사용자들이 점진적으로 자신의 정보를 제공하게끔 유도해서 개인 프로필을 완성하게 한다. 데이터를 제3의 제공업체를 통해 수집할 수도 있다. 음악 스트리밍 앱인 스포티파이(Spotify)같은 모바일 앱은 사용자들에게 페이스북 가입 정보를 이용해서 가입하겠느냐고 묻는데, 이는 앱이 초기 데이터를 끌어오는 데 도움을 주고, 초기 데이터는 앱이 더 정확한 매칭을 할 수 있게 해 준다.

성공적인 플랫폼들은 서로서로 도움이 되는 매칭을 일관되게 제공한다. 따라서 플랫폼을 구축해서 유지하고자 하는 조직이라면 데이터 수집과 분석 방법을 꾸준히 개선하는 것이 중요한 과제이다.

끌어오기, 촉진하기, 매칭하기의 균형점은 어디인가

2015년 현재 크레이그리스트는 인터페이스도 엉망이고 관리 체계도 없고 데이터 시스템도 단순하지만 지속적으로 항목별 안내 광고 영역을 지배하고 있다. 크레이그리스트의 어마어마한 네트워크는 계속해서 사용자를 끌어당기고 있다. 그런 점에서 크레이그리스트의 강력한 끌어오기 기능은 상대적으로 취약한 촉진 및 매칭 기능을 보완한다. 적어도 지금까지는 그렇다.

새로운 상호작용이 창출되도록 디자인하라

지금까지 살펴봤듯이 플랫폼 설계는 핵심 상호작용에서 시작한다. 그런데 성공적인 플랫폼은 시간이 흐르면서 핵심 상호작용 위에 새로운 상호작용을 겹겹이 쌓아 가며 확장하는 경향이 있다.

어떤 경우에는 플랫폼 창업자가 처음 사업을 시작할 때 장기적인 사업 계획의 일환으로 새로운 상호작용의 점진적 추가를 염두에 두고 있기도 한다. 2015년 초 우버와 리프트(Lyft)는 택시를 불러서 타는 기존 자사의 비즈니스 모델을 보완하는 새로운 차량 공유 서비스를 실험하기 시작했다. 우버풀(UberPool)과 리프트 라인(Lyft Line)으로 알려진 이 새로운 서비스는 목적지가 같은 두 명 이상의 탑승객이 한 차량에 합승할 수 있도록 함으로써 운전자는 수익을 늘리고 탑승객은 비용을 줄일 수 있게 했다.

- 또 다른 경우에는 새로운 상호작용을 위한 아이디어가 경험과 관찰, 필요에 의해 생기기도 한다. 우버는 신규 운전자를 찾던 중 운전자로 일할 만한 사람들 대다수가 최근 미국으로 이민 온 사람들이란 사실을 알아냈다. 이들은 우버 택시를 몰아서 소득을 보전하는 데 매우 적극적이지만, 자동차 구매를 위한 자금 융자에 필요한 신용 상태와 대출 신청 자격이 충족되지 않았다. 우버의 운전자 운영 그룹 담당 앤드루 채핀(Andrew Chapin)은 운전자들의 자동차 대출 보증인으로 우버를 세우자는 아이디어를 냈다.

- 또 다른 예를 들어 보겠다. 링크드인은 전문 직업인들이 서로 인맥을 쌓을 수 있게 해 주는 것으로 시작했다. 초창기 링크드인에서는 오직 핵심 상호작용만 가능했다. 시간이 흐르면서 링크드인 팀은 자사 플랫폼이 페이스북을 비롯한 다른 플랫폼과 달리 일상에서 사용자들의 참여를 이끌어 내지 못했다는 사실을 발견했다. 그들은 이 문제를 해결하기 위해 링크드인의 핵심 상호작용 위에 다른 상호작용을 추가했다. 바로 사용자들이 자기들끼리 그룹을 만들어 토론을 할 수 있게 한 것이다.

- 이 두 번째 형태의 상호작용은 링크드인이 원했던 것만큼의 인기를 얻지 못했다. 직종별 모임 특유의 자기 자랑을 독려하는 분위기가 조성되자 그룹 내에서 목소리가 제일 큰 사용자들이 불쾌감을 유발한 탓이었다. 그래서 링크드인은 또 다른 상호작용을 추가하기로 했으며, 여기에는 수익을 창출하고자 하는 의도도 일부 담겨 있었다. 채용 전문가들이 링크드인을 통해 후보자들을 물색할 수 있게 해 주고, 광고업체들은 관련 직종 대상 광고를 할 수 있게 해 준 것이다. 그 후에도 링크드인은 새로운 상호작용을 추가했다. 업계 리더들, 나아가 모든 사용자들이 다른 사람들에게 읽힐 용도로 글을 올릴 수 있게 해 준 것이다. 사실상 링크드인을 출판 폴랫폼으로 바꾼 것이다. 다양한 형태의 상호작용이 늘어나자 사용자들도 링크드인을 방문할 이유가 늘어나게 되었다.

우버와 리프트, 링크드인의 진화는 새로운 상호작용이 기존의 핵심 상호작용 위에 쌓이는 여러 가지 방식들을 보여 준다.

- 기존 사용자들 사이에서 교환되는 가치 단위를 바꾼다

- 링크드인이 정보 교환 기반을 사용자 프로필에서 토론 포스팅으로 전환했던 것처럼.

- 생산자든 소비자든 새로운 범주의 사용자들을 끌어들인다

- 링크드인이 채용 전문가와 광고업체들을 플랫폼 생산자로 참여하도록 끌어들인 것처럼.

- 사용자들이 새로운 유형의 가치 단위를 교환할 수 있게 했다

- 우버와 리프트가 운전자들이 단독 탑승객들을 태울 수 있을 뿐 아니라 합승할 수도 있게 했던 것처럼.

- 새로운 범주의 사용자들을 만들기 위해 기존 사용자 그룹의 회원들을 추려 냈다

- 링크드인이 특정 참여자들을 ‘업계 리더’로 지정하고 이들을 정보 생산자로 끌어들인 것처럼.

디자인 원칙 1: 단대단(end-to-end)

우리가 지금까지 살펴봤듯이, 새로운 기능과 상호작용을 추가하는 것이 플랫폼의 유용성을 높이고 더 많은 사용자들을 끌어들이는 강력한 방법이 될 수 있다. 그러나 이러한 혁신은 과도한 복잡성으로 이어지기 쉽고, 과도한 복잡성은 사용자들이 플랫폼을 이용하기 어렵게 만든다. 또한 불필요한 복잡성은 플랫폼을 개선하고 관리해야 하는 프로그래머와 콘텐츠 개발자, 관리자들에게 기술적으로 막대한 부담을 안겨 준다.

그렇다고 새로운 것을 모두 피하는 것만이 능사는 아니다. 플랫폼이 진화하는 데 실패하여 바람직한 새 기능을 추가하지 못하면 사용자들에게 버림받을 가능성이 있다. 사용자들은 더 많은 기능을 제공하는 경쟁 플랫폼으로 떠날 것이다. 무조건 피하기보다는 절충안을 찾아내야 한다. 말단부부터 긍정적인 변화를 조금씩 허용하면서 핵심 플랫폼은 천천히 바꾸는 것이다.

이러한 개념은 컴퓨터 네트워크 개념에서 오래전부터 확립된 ‘단대단 원칙(end-to-end priciple)’과 같은 것이다. 1981년 살처(J. H. Saltzer), 리드(D. P. Reed), 클라크(D. D. Clark)가 창안한 단대단 원칙에 따르면 일반적인 목적의 네트워크에서 응용프로그램에 특화된 기능들은 중간 노드가 아닌 종단에 있어야 한다. 다시 말해서 네트워크 작동에 있어서 핵심은 아니지만 특정 사용자들에게는 중요한 활동은 네트워크의 중심부가 아닌 종단에 위치해야 한다는 원칙이다. 그렇게 했을 때 부가적인 기능이 네트워크의 핵심 활동을 방해하거나 그 활동에 필요한 자원을 끌어가지 않으며, 네트워크 전반을 유지·보수하거나 업데이트하는 과정이 복잡해지지 않는다. 시간이 흐르면서 단대단 원칙은 네트워크 설계에서 기타 복잡한 컴퓨팅 환경 설계로까지 확장됐다.

(무슨 말인지 잘 이해가 안간다.)

단대단 개념은 플랫폼 설계에도 적용할 수 있다. 단대단 원칙에 따르면 응용프로그램에 특화된 기능은 플랫폼 맨 가장자리나 위에 위치해 있어야지 중심부에 있어서는 안 된다. 오직 앱에 가장 많은 영향을 주는, 용량이 크고 중요한 기능들만이 핵심 플랫폼에 있어야 한다.

그 이유는 두 가지다.

- 첫째, 특정 신기능이 플랫폼 주변부에 붙어 있지 않고 핵심 플랫폼에 통합되어 있으면 해당 기능을 사용하지 않는 응용프로그램의 실행 속도가 느려지면서 효율이 떨어질 수 있다. 반대로 어떤 앱에 특화된 기능이 핵심 플랫폼에서가 아니라 해당 앱 자체에서 실행되면 사용자 경험은 훨씬 깔끔해질 것이다.

- 둘째, 핵심 플랫폼이 많은 기능들로 지저분하게 얽혀 있지 않고 깔금하고 단순할 때 플랫폼 생태계가 빠르게 진화할 수 있다. 그런 이유로 하버드 대학교 경영대학원의 볼드윈(C. Y. Baldwin)과 클라크(K. B. Clark) 교수는 잘 설계된 플랫폼은 다양성을 제한하는 안정된 핵심 계층과 그 밑에 다양성이 허용되며 꾸준히 진화할 수 있는 계층으로 구성되어 있다고 기술한다.

(loosed coupling 이야기인가?)

오늘날 잘 설계된 플랫폼은 모두 이러한 설계 원칙을 따른다. 대표적인 예가 아마존 웹 서비스(Amazon Web Services, AWS)다. AWS는 클라우드 기반 정보 저장 및 관리 서비스를 제공하는 가장 성공적인 플랫폼으로, 데이터 스토리지, 연산, 메시징을 비롯한 몇 가지 기본 운영 서비스를 최적화하는 데 집중하고 있다.13 극소수의 AWS 고객들만이 사용하는 서비스들은 플랫폼 주변부로 엄격히 제한되어 있으며 특정 목적을 위해 특별히 개발된 응용프로그램을 통해서만 제공된다.

(부가적인 기능은 핵심 기능을 해치면 안되고, orthogonal하게 제공되어야 한다는 이야기인듯.)

디자인 원칙 2: 모듈화(modularity)

한 가지 목적만 수행하는 시스템을 최대한 빨리 개발해야 할 때는 통합적 접근법이 유리하다. 특히 플랫폼이 생긴 지 얼마 되지 않았을 때 그랬다. 그러나 장기적인 관점에서 성공적인 플랫폼이 되기 위해서는 반드시 모듈화 접근법을 따라야 한다.

대부분의 플랫폼들이 긴밀하게 조직화된 아키텍처 설계를 통해 론칭하는 이유는 그것이 서브시스템 인터페이스를 세심하게 지정하는 일과 관련된 중대한 작업이기 때문이다. 심지어 서브시스템 인터페이스를 문서화하는 것조차도 매우 세심한 노력이 필요하다. 기업들이 한정된 엔지니어링 자원을 가지고 협소한 시장에서 기회를 잡으려 할 때면, 시스템을 깔끔한 모듈로 세분화하는 어려운 작업을 건너뛰고 대신 가능한 한 빨리 실행할 수 있는 해결책으로 나아가고픈 유혹에 쉽게 사로잡힌다. 그러나 이런 접근법을 사용한 경우 시간이 지날수록 난관에 봉착할 가능성이 커진다. 핵심 플랫폼의 상층부를 구축할 수 있는 외부 생태계 개발자들을 동원하기가 훨씬 어려워지게 되고, 플랫폼이 제공하는 것들을 신규 시장으로 확장시켜 나가기가 어려워질 것이다. 따라서 하나로 일체화된 아키텍처를 갖고 있는 기업은 앞으로 핵심 기술을 개조하는 데 투자해야 할 가능성이 있다.

(이건 다분히 기술적인 설계 이야기이지 제품 기획 설계 이야기 같지는 않은데.)

디자인 원칙 3: 재설계(re-architecting)

시스템을 모듈화 구조로 완전히 변경하는 것도 한 가지 방법이다.

최고의 플랫폼 디자인은 때론 안티 디자인이다

새로운 플랫폼을 론칭하려 할 때─또는 기존 플랫폼을 강화하고 성장시키려 할 때─에는 플랫폼의 설계 원칙이 가치 창출의 기회를 극대화해 줄 것인지 주의 깊게 살펴봐야 한다.24 그러나 지금까지 보았듯이 플랫폼은 전적으로 계획되는 것만은 아니다. 예기치 않게 창발되기도 한다.

플랫폼 설계자들은 언제나 뜻밖의 발견에 대한 여지를 남겨 놓아야 한다. 사용자들이 플랫폼 설계가 어떤 방향으로 진화해야 하는지 이끌어 주는 경우가 자주 있기 때문이다. 플랫폼상의 사용자 행동 양식을 면밀히 지켜보는 것도 예상치 못한 패턴을 밝혀내는 좋은 방법이다. 그중 일부는 가치를 창출하는 데 도움이 될 새로운 영역으로 안내해 줄지도 모른다. 최고의 플랫폼은 사용자들이 기발한 행동을 할 여지를 주고, 그 행동을 점진적으로 플랫폼 설계 안에 통합할 정도로 충분히 개방적이다.

똑똑한 설계는 성공적인 플랫폼을 구축하고 관리하는 데 핵심이다. 그러나 때로 최고의 설계는 반(反)설계(anti-design)이기도 하다. 반설계는 우발적이고 자발적이며 심지어 별난 사람들을 위한 공간을 만들어 낸다.

4장. 파괴적 혁신 - 플랫폼은 어떻게 전통 산업을 정복했는가

5장. 론칭 - 성공적으로 플랫폼을 시작하는 8가지 방법

어떻게 신규 고객을 확보할 것인가

Paypal 창업자 두 사람은 매우 어려운 숙제 하나를 해결해야 한다는 사실을 깨달았다. 이들은 시장의 양면을 만족시킬 비즈니스를 설계해야 했다. 바로 닭이 먼저냐, 달걀이 먼저냐 하는 문제에 직면한 것이다. 양쪽 시장이 모두 똑같이 중요한 양면 시장을 구축하려 할 때, 어느 쪽에 먼저 진입해야 할까? 그리고 한쪽 시장이 만들어지지 않은 상태에서 어떻게 다른 한쪽 시장을 끌어들일 수 있을까?

새로운 결제 메커니즘에서 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐는 매우 뻔한 듯하면서도 까다로운 문제였다. 새로운 형태의 결제 시스템을 허용하는 판매자가 없으면 구매자 역시 그것을 받아들이지 않을 것이다. 반대로 구매자가 새로운 결제 시스템을 쓰려 하지 않으면 판매자는 시간과 노력, 그리고 돈을 들여 가며 그것을 도입하려 들지 않을 것이다. 이렇게 완전한 제로 베이스 상태에서 새로운 결제 플랫폼을 어떻게 론칭할 수 있을까? 판매자도 구매자도 없이, 그 어떤 쪽도 다른 한쪽이 먼저 참여하기 전까지는 발을 담글 이유가 없는 상황에서는 어떻게 해야 할까?

단순 논리로 봤을 때, 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐 하는 문제는 답이 없는 것처럼 보인다. 그러나 페이팔은 일련의 기발한 전략으로 이 문제를 해결했다.

먼저 페이팔은 온라인 결제 시스템을 채택하는 데 따르는 마찰을 없앴다. 사용자에게 필요한 것은 이메일 주소와 신용카드 한 장이 다였다. 이러한 단순성은 이전의 온라인 결제 시스템과 극도로 대비되었다. 예전 시스템을 이용하려면 계정을 만들기 전에 여러 검증 절차를 거쳐야 했는데 이는 초기 사용자들을 주저하게 만드는 요인이었다. 사용자 친화적이고 자유롭게 진입할 수 있는 페이팔의 시스템은 초기에 상당한 고객 기반을 쌓을 수 있게 해 주었다. 그러나 그것만으로는 온라인 판매자들을 플랫폼에 끌어들이기에 충분하지 않았다.

후일 피터 틸은 스탠퍼드 대학에서 한 강의에서 그다음에 벌어진 일들을 다음과 같이 설명했다.

페이팔의 가장 큰 도전은 신규 고객 확보였습니다. 그래서 광고를 하려고 했지만 너무 비싸더라구요. 그래서 대형 은행과 사업 개발(business development, BD) 협상을 시도했습니다. 그러나 말도 안 되는 관료주의적 절차가 줄줄이 뒤따랐고, 결국 페이팔 팀은 BD로는 안 되겠다는 중대한 결론을 내렸습니다. 페이팔에게 필요한 것은 자발적인 입소문으로 확산되는 형태의 성장이었습니다. 그래서 사람들에게 돈을 쥐어 줄 필요가 있었습니다. 페이팔은 실제로 돈을 주었습니다. 신규 회원으로 가입하면 10달러를 받았습니다. 그리고 신규 회원을 추천한 기존 고객도 10달러를 받았습니다. 회원 수가 기하급수적으로 증가하는 동안 페이팔은 신규 고객당 20달러를 지불했습니다. 뭔가 잘되는 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 했습니다. 1억 명의 사용자가 있는 데다 매일 7~10%씩 성장한다는 것은 좋았습니다. 그러나 수입은 없는데 비용은 기하급수적으로 늘어나는 구조는 좋지 않았습니다. 뭔가 불안정하다는 생각이 들었습니다. 페이팔에게 필요한 것은 더 많은 자본을 발생시키고 지속시킬 수 있는 소문이었습니다(궁극적으로 이 방법은 효과가 있었습니다. 그렇다고 이것만이 회사를 운영하는 최고의 방법이라는 말은 아닙니다. 솔직히 말하자면 아닐 것입니다).

틸의 말에는 초창기의 절실함이 묻어나며 페이팔을 정착시키기 위해 할 수 있는 방법은 거의 다 시도해 봤음을 알 수 있다. 결국 페이팔의 전략은 통했다. 페이팔은 신규 가입에 대해 인센티브를 제공함으로써 고객층을 극적으로 늘렸다.

가장 중요한 점은 페이팔 팀이 회원 가입만으로는 충분하지 않다는 사실을 깨달았다는 데 있다. 페이팔은 회원들이 페이팔 서비스를 이용하게 하고 그들이 이 서비스의 가치를 알아본 다음 정기적인 사용자가 되게끔 만들어야 했다. 다시 말해서 사용자 관여(user commitment)가 사용자 획득(user acquisition)보다 훨씬 중요했던 것이다. 따라서 페이팔은 신규 고객이 활성 사용자(active user)로 넘어갈 수 있도록 하는 인센티브를 설계했다. 인센티브 지급은 사용자에게 페이팔 가입이 안전하며 꽤 매력적이라는 느낌을 주었을 뿐 아니라 사실상 신규 사용자들이 실제 거래를 하게끔 만드는 장치가 되었다. 회원 계정에 들어 있는 단 10달러를 쓰기 위해서라도 말이다.

페이팔의 폭발적인 성장은 얼마간의 긍정적인 피드백 고리를 촉발시켰다. 일단 사용자들이 페이팔의 편리함을 경험하고 나자, 온라인으로 쇼핑할 때 웬만하면 페이팔로 결제하려 들었고, 이는 판매자들도 페이팔에 가입하게 만드는 효과를 가져왔다. 새로운 사용자들은 소문을 더 많이 냈고 친구들에게 페이팔을 추천했다. 한편 판매자들은 페이팔 로고를 상품 페이지에 표시함으로써 구매자들에게 이 온라인 결제 수단을 사용할 수 있음을 알렸다. 이는 또 더 많은 구매자들이 페이팔의 존재를 인지하고 회원으로 가입하게끔 만들었다. 또한 페이팔은 판매자들을 위한 소개 수수료를 도입하여 더 많은 판매자와 구매자들을 끌어오는 데 대한 인센티브를 제공했다. 이러한 피드백 고리 덕분에 페이팔 네트워크는 알아서 굴러갔다. 피드백 고리가 사용자(구매자와 판매자)들의 요구를 충족시키면서 성장을 촉진한 것이다.

그렇다고 해서 회사 경영진이 가만히 앉아서 긍정적인 피드백 고리에만 의존한 채 손 놓고 있었던 것은 아니다. 이들은 두 눈을 크게 뜨고 성장률을 더 끌어올릴 기회를 찾고 있었다.

2000년 초 페이팔 경영진은 가장 인기 있는 온라인 경매 사이트인 이베이에서 페이팔의 인지도가 증가하고 있음을 알았다. 이베이는 페이팔이 꼭 필요한 곳이었다.

페이팔의 마케팅 팀은 어떻게든 이 기회를 잡는 데 초점을 맞췄다. 이베이에서 페이팔로 결제가 가능하도록 하는 데 모든 노력을 기울인 것이다.

입소문 확산에는 'push'보다 'pull'이 중요하다

페이팔의 사례가 보여 주듯이, 플랫폼 비즈니스의 구축은 전통적인 제품이나 파이프라인 마케팅과는 여러 방면에서 다르다. 먼저 플랫폼 마케팅에서 가장 효과적이고 중요한 전략은 푸시(push)보다 풀(pull)이다.

파이프라인 산업은 푸시 전략에 많이 의존한다. 소비자에게 접근하려면 기업이 보유하고 있거나 비용을 지불하고 활용하는 마케팅·커뮤니케이션 채널을 통해야 한다. 자원이 희소한 세계에서 선택지는 제한적이었으며, 마케터와 이들의 메시지가 소비자들 앞에까지 갔다는 사실에 만족해야 했다. 이런 환경에서 전통적인 광고와 홍보 산업은 거의 인식 창출에만 초점을 맞췄다. 이는 제품이나 서비스를 잠재적 고객의 의식에 ‘밀어 넣는(pushing)’ 고전적인 기술이다.

이러한 마케팅 모델은 누구나 마케팅·커뮤니케이션 채널에 접근할 수 있는 네트워크 세계─예컨대 싸이의 ‘강남 스타일’과 팝 가수 레베카 블랙의 ‘프라이데이(Friday)’ 같은 유튜브 동영상이 입소문을 타고 전 세계적으로 열풍을 일으킨 사례─에서는 실패한다. 제품과 그에 대한 메시지가 사실상 한없이 풍요로운 세상에서 사람들의 관심은 더 쉽게 분산된다. 서로 경쟁하며 끝없이 생성되는 메시지들을 마우스 클릭이나 손가락 터치만으로 넘길 수 있기 때문이다. 따라서 인식 창출만으로는 제품을 채택하고 사용하게 할 수 없으며, 고객들에게 무작정 상품과 서비스를 들이미는 것만이 성공의 열쇠가 될 수 없다. 이제는 상품과 서비스를 매력적으로 설계하여 고객들이 자연스럽게 그 주위로 끌려올 수 있게 해야만 한다.

나아가 플랫폼 비즈니스에서는 회원 가입이나 사용자 획득이 아닌, 사용자 관여와 활발한 이용이 고객 채택의 진정한 지표라 할 수 있다. 바로 그런 점에서 플랫폼은 참여하는 데 따른 인센티브를 구조화함으로써 사용자들을 끌어들여야 한다. 인센티브가 플랫폼에서 일어나는 상호작용과 유기적으로 연결되면 더 좋다. 전통적으로는 마케팅 기능이 제품과 분리되어 있다. 하지만 네트워크 사업에서 마케팅은 플랫폼과 밀착되어 있어야 한다.

플랫폼 경쟁에서 후발 주자는 과연 불리한가

대기업들은 플랫폼 비즈니스를 시작할 때 분명 유리한 점이 있다.

그러나 이러한 이점이 안일함을 낳을 수 있다. 제품과 파이프라인이 지배하는 전통적인 비즈니스 환경에서는 떠오르는 외부 경쟁 상대를 관찰하고 거기에 맞춰 적응할 시간이 있다. 대부분의 거대 기업들은 상대적으로 느린 변화에 맞게 진화해 왔다. 이들의 전략 계획, 목표 수립, 자기 평가, 궤도 수정 프로세스는 연간, 아니면 적어도 분기별로 여유 있게 진행된다. 그러나 빠르고 예측 불가능한 방식으로 상호작용하는 네트워크가 지배하는 플랫폼 세계에서 시장은 빠르게 바뀌고 고객의 기대치는 더 빨리 바뀐다. 따라서 관리 시스템도 그에 따라 달라져야 한다.

기존 기업들은 플랫폼 환경에 맞게 스스로를 재정비하면서, 자신들이 매우 유연하고 날쌘 스타트업들과 똑같은 경쟁의 장에 있음을 알게 될 것이다. 자유로운 네트워크 이용과 풀 전략 마케팅의 세계에서 규모와 경험, 자원에 의해 생성된 우위는 더 이상 중요하지 않다.

플랫폼 론칭에는 다양한 방법이 있다

플랫폼 A를 론칭할 때 먹힌 전략이 플랫폼 B에도 그대로 통할 거라고 생각하기 쉽다. 그러나 역사를 돌아보면 반드시 그렇지도 않았다. 오히려 직접적인 경쟁 관계에 있는 플랫폼조차도 시장에서 강력하고 남다른 위치를 선점하기 위해서는 서로 다른 전략을 취해야 하는 경우가 있다. 온라인에서 서로 경쟁 관계에 있는 동영상 플랫폼 기업 세 곳─유튜브, 메가업로드(Megaupload), 비메오─의 사례를 보면 그 이유를 자세히 알 수 있다.

유튜브가 끊임없이 생산자에게 공을 들인 것은 네 가지 측면에서 효과적이었다.

- 첫째, 생산자들에게 집중함으로써 플랫폼에 콘텐츠를 심을 수 있었다.

- 둘째, 유튜브에서 활발한 큐레이션이 일어나게 만들었다. 유튜브는 시청자들이 자신들이 본 동영상에 대해 찬성 또는 반대하게 함으로써 콘텐츠의 품질을 파악했다.

- 셋째, 유튜브는 생산자들을 이용하여 소비자들을 끌어들였다.

- 가장 중요한 넷째, 유튜브는 일련의 콘텐츠 생산자 그룹을 만들었는데, 이들은 플랫폼에 투자했으며 이들을 따라다니는 사용자들이 있었다. 따라서 이들은 굳이 다른 곳에 투자할 이유를 찾기가 쉽지 않았다.

메가업로드는 후발 주자라는 문제에 직면했다. 2005년 메가업로드가 처음 공개되었을 때, 대부분의 콘텐츠 생산자들은 이미 유튜브에서 활발히 활동하고 있었다. 기존 콘텐츠 생산자들 입장에서는 유튜브보다 작은 신생 플랫폼으로 이동하는 데 따른 이점이 없었다.

그래서 메가업로드는 전혀 다른 론칭 전략을 세웠다. 먼저 소비자(시청자)에 집중했다. 이들은 유튜브에서 점점 더 보기 힘들어지는 감시 대상 콘텐츠, 이를테면 불법 복제 동영상과 포르노 카테고리를 만들었다. 메가업로드는 확실히 어디서도 제대로 충족되지 못한 요구를 들어줌으로써 많은 이용자들을 끌어왔다. 그러나 그 과정에서 소송에 휘말렸고 부정적인 여론에 노출되었다.

비메오 역시 후발 주자(2004년 11월에 처음 서비스를 시작했다)였다. 그러나 비메오는 생산자를 우선하는 전략을 계승하여 유튜브와 정면으로 대결했다. 열쇠는 일련의 품질 높은 도구를 만들어 유튜브로부터 소외당하고 있다고 느끼는 사용자 층에게 제공하는 것이었다.

다양한 사례에서 보듯이 플랫폼을 론칭할 때, 경쟁자가 제공하는 가치가 무엇인지 알면 플랫폼 구조 설계에 도움이 되며, 비교적 아무도 찾지 않았던 틈새시장을 차지할 수 있다. 설령 내가 시작하려는 플랫폼이 제공하는 기본 가치 단위가 외견상 다른 플랫폼들과 비슷하다 할지라도 말이다.

닭이 먼저냐, 달걀이 먼저냐를 해결해 줄 8가지 전략

인텔의 ‘토끼 따라가기’ 전략

플랫폼이 아닌 시험용 프로젝트를 통해 성공 가능성을 검증하고 나면, 검증된 인프라 위에 세워진 새로운 플랫폼에 사용자와 생산자를 끌어들일 수 있다.

B2B 영역에서 인텔은 무선 기술의 가치를 증명해 보여야 하는 상황에서 똑같은 도전에 직면했다. 무선 인터넷 서비스를 제공하는 호스트가 없는 상태에서는 그 누구도 무선 노트북 컴퓨터를 원하지 않는다. 마찬가지로 아무도 무선 라우터(공유기)를 원하지 않는다면, 무선 라우터에 돈을 들이려는 호스트는 없을 것이다. 인텔은 일본의 통신 회사 NTT와 제휴하여 해당 시장이 존재한다는 사실을 보여 주려고 했다. 일단 NTT가 무선 시장을 통해 돈을 벌 수 있다는 사실을 입증하자, 수십 개의 기업들이 그 뒤를 따랐다. 실제로 ‘토끼를 따라가라(follow the rabbit)’는 말은 인텔이 이러한 전략을 정의하기 위해 만들었다.

언제나 토끼를 따라가는 전략만 사용할 수는 없다. 아예 원점에서 플랫폼을 시작해야 할 때도 종종 있다. 이는 곧 주어진 시장 양면에 있는 사용자 기반을 끌어올 수 있는 방법을 어떻게든 찾아내야 한다는 말이다. 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐의 문제를 극복하기 위해 개발되고 입증된 몇 가지 구체적이면서 효과적인 전략이 있다. 일반적으로 이러한 전략은 세 가지 기술을 이용한다.

- 가치 창출 실현

- 플랫폼 관리자들은 하나 이상의 사용자 그룹을 끌어들일 수 있는 가치 단위 창출을 준비하고, 플랫폼 참여로 인해 얻을 수 있는 잠재적인 이점을 제시한다.5 이렇게 끌어들인 초기 사용자들이 더 많은 가치 단위를 생성하고 다른 사용자들을 끌어오면서 지속적인 성장으로 이어지는 긍정적인 피드백 고리가 생긴다.6 「허핑턴 포스트」는 이러한 전략을 따랐다. 양질의 블로그 포스트를 쓸 수 있는 필자들을 고용했고 독자들이 따라왔다. 그리고 이러한 독자들 중 일부는 자기가 작성한 블로그 포스트를 「허핑턴 포스트」에 기고함으로써 점진적으로 콘텐츠 생산자 네트워크를 확장했으며, 네트워크가 확장될수록 독자들은 더 늘어나게 되었다.

- 사용자 그룹을 유인할 플랫폼 설계

- 플랫폼은 도구, 제품, 서비스, 또는 다른 혜택을 제공하게끔 설계된다. 그렇게 해서 하나의 사용자 그룹을 끌어들인다. 이때 사용자 그룹은 소비자 그룹일 수도 있고 생산자 그룹일 수도 있다. 시장의 한쪽 면에 있는 사용자 수가 충분히 확보되면 반대편 사용자들도 늘어나며, 이는 긍정적인 피드백 고리로 이어진다.

- 동시 참여

- 우선 플랫폼은 전체 네트워크 규모가 작더라도 사용자에게 관련이 있는 가치 단위가 생성될 수 있는 조건을 만든다. 그런 다음 더 많은 가치 단위를 생성하고 상호작용을 일으키기에 충분한 소비자와 생산자를 동시에 끌어들일 활동을 활성화시키기 위해 매진한다. 그러면 그때부터 네트워크 효과가 나타나기 시작한다.

페이팔, 유튜브의 ‘업혀 가기’ 전략

다른 플랫폼의 기존 사용자들과 관계를 맺고 이들이 내 플랫폼에 오게끔 만들 가치 단위를 생성한다.

업혀 가기 전략(piggyback strategy)은 성공적인 플랫폼들이 처음 시작할 때 많이 사용하는 전형적인 방법이다. 앞에서 다뤘듯이 페이팔도 이베이의 온라인 경매 플랫폼의 등에 업히는 전략을 이용했다.

미국에서도 스타트업들은 안내 광고 웹사이트인 크레이그리스트의 등에 업혀 가는 유사한 전략을 이용하고 있다. 신생 플랫폼은 먼저 크레이그리스트의 정보를 ‘긁어 오는 것’에서부터 시작한다. 이때 자동 데이터 수집 소프트웨어 도구를 사용하여 상인과 서비스 제공업체에 대한 정보를 수집한다. 그런 다음 이러한 정보를 플랫폼에 올려서 소비자들에게 해당 업체들이 실제로 플랫폼에 참여하고 있다는 인상을 준다. 한 소비자가 특정 서비스 공급업체에 대해 문의하면, 플랫폼은 해당 업체에게 요청 사항을 전달하면서 플랫폼에 가입하라고 권유한다.

이번 장 앞에서 기술했듯이, 유튜브가 마이스페이스의 성장 흐름에 올라탄 경우가 주목할 만한 업혀 가기 전략 사례다. 이때 유튜브는 마이스페이스의 회원들이었던 인디 밴드들을 끌어오기 위해 강력한 동영상 도구를 제공했다.

구글, 어도비의 ‘씨 뿌리기’ 전략

최소한 하나의 잠재적 사용자 그룹과 관련된 가치 단위를 만들어라. 이 사용자들이 플랫폼에 모이면 이들과 상호작용하기를 원하는 다른 사용자 그룹들도 따라올 것이다.

대부분의 경우 플랫폼 기업은 최초의 생산자로 활동하면서 가치를 창출하는 임무를 스스로 지고 가려 한다. 이런 전략은 플랫폼을 시작할 수 있게 할 뿐 아니라 플랫폼 소유자가 플랫폼에서 보기 원하는 가치 단위의 종류와 품질을 결정하게 해 주어서, 뒤이은 생산자들 사이에서 높은 수준의 품질을 도모하는 문화가 생기게끔 만든다.

구글이 애플과 경쟁하기 위해 안드로이드 스마트폰 운영체제를 발표했을 때, 이 회사는 500만 달러의 상금이라는 씨앗을 시장에 뿌렸다.

또 어떤 경우에는 처음부터 플랫폼 개발자가 가치 단위를 만드는 대신 다른 곳에서 가치 단위를 ‘빌릴’ 수도 있다. 어도비(Adobe)는 지금은 어디서나 볼 수 있는 PDF 포맷의 문서 읽기 도구를 처음 내놓으면서, 부분적으로 연방 정부의 납세 신고 서식을 온라인으로 이용할 수 있게 주선했다.

또 어떤 경우에는 ‘가짜’ 가치 단위를 가지고 씨 뿌리기 전략(seeding strategy)을 구사하기도 한다. 페이팔은 이베이 상품 구매와 연동된 봇을 만들었을 때 이런 전략을 구사함으로써 페이팔 플랫폼으로 판매자들을 끌어들였다. 굉장히 영리한 방법이었다. 당시 그 봇은 막 구매한 아이템을 다시 판매 목록에 돌려놓을 수 있게 함으로써 양면 시장의 판매자와 구매자를 모두 만족시킬 수 있었다. 이 과정에서 페이팔은 상품을 직접 창고에 보관하거나 배송할 필요가 없었다.

데이팅 서비스 플랫폼도 종종 가짜 프로필과 대화를 통해 서비스 초기에 이용자들을 끌어온다. 주로 매력적인 여성들을 공개하는 방식으로 회원 프로필을 왜곡하는 것이다. 남성 회원을 플랫폼으로 끌어오기 위해서다. 이를 본 방문자들은 해당 사이트에 더 머물게끔 유인된다.

레딧은 매우 인기 있는 링크 공유 커뮤니티로 엄청난 양의 인터넷 콘텐츠가 이곳에서 공유된다. 맨 처음 레딧이 공개되었을 때 이 사이트에서는 사람들이 관심을 갖는 포스팅 목록을 약간 조작해 올렸다. 레딧 설립자들이 이 사이트에서 점차 공유되길 원했던 종류의 콘텐츠였다. 이 전략은 효과가 있었다. 초기 콘텐츠가 이와 비슷한 것에 관심 있는 사람들을 모이게 했고, 고품질 콘텐츠를 올리는 문화가 레딧 커뮤니티 안에 형성됐다. 시간이 흐르면서 레딧 회원들은 서로의 의견을 지침 삼아 꼼꼼히 살펴볼 가치가 있는 콘텐츠와 없는 콘텐츠가 어떤 것인지를 학습했다.

마찬가지로 처음 쿼라가 출시 됐을 때, 쿼라의 편집자들은 직접 질문을 올리고 답변을 달았다. 플랫폼이 활발히 움직이고 있는 것처럼 보이기 위해서였다. 이후 사용자가 질문을 하기 시작하자 에디터가 계속 답변을 하면서 어떻게 이 플랫폼이 작동하는지 보여 주었다. 결국 사용자들 스스로 이 프로세스를 따르게 되었고, 쿼라 직원들은 더 이상 ‘마중물’을 붓지 않아도 되었다.

사용자에서 사용자로 확산하는 성장 매커니즘, 입소문

6장. 수익 창출 - 플랫폼은 언제 어디서 어떻게 수익을 거둬야 하는가

수익에 눈이 멀어 플랫폼 진입을 꺼리게 만들어서는 안된다

네트워크 효과와 수익 창출은 별개의 문제이다

방문자 수가 수익 창출로 이어지는 것은 아니다

수익 창출 방법 1: 거래 수수료 부과

수익 창출 방법 2: 커뮤니티 접근에 대한 수수료 부과

수익 창출 방법 3: 접근성 강화에 따른 수수료 부과

수익 창출 방법 4: 큐레이션 강화에 수수료 부과

누구에게 요금을 청구할 것인가

무료에서 유료로 전환할 때 무엇에 유의해야 하는가

7장. 개방성 - 개방형과 폐쇄형, 어떤 플랫폼이 정답인가

위키피디아의 교훈, 개방형 플랫폼의 딜레마

어디까지 열어 놓고 어디부터 닫아야 하는가

개방과 폐쇄 사이에는 많은 선택지가 있다

관리자와 스폰서의 참여 수준에 따른 4가지 모델

개발자의 참여 허용 범위에 따라서도 달라진다

무엇을 열어 놓고 무엇을 소유할 것인가

선한 의도가 반드시 좋은 결과를 낳는 것은 아니다

유사 플랫폼끼리는 개방 수준 차별화로도 경쟁할 수 있다

단계적인 개방에 따른 장점과 단점

8장. 거버넌스 - 통제와 자율, 무엇이 플랫폼에 적합한가

훌륭한 거버넌스의 3가지 기본 규칙

플랫폼에 왜 거버넌스 문제가 대두되는가

시장 실패는 플랫폼에서도 반복된다

거버넌스의 4가지 도구, 법, 규범, 아키텍처, 시장의 활용법

플랫폼을 위한 스마트한 자기 규제의 원칙

9장. 경영 지표 - 플랫폼 관리자의 핵심 점검 사항은 무엇인가

전통적인 파이프라인 기업의 경영 지표

기업 경영 지표와 플랫폼 경영 지표는 다르다

플랫폼 경영 지표는 생명 주기에 따라 다르다

스타트업 단계: 유동성, 매칭 품질, 신뢰도 점검이 핵심

성장 단계: 양면 네트워크의 정상 작동 수준 점검이 핵심

성숙 단계: 혁신 주도, 신호와 소음, 자원 할당 점검이 핵심

스마트한 플랫폼 경영 지표가 답해야 할 혁심 질문들

10장. 경영 전략 - 플랫폼은 경쟁 구도를 어떻게 바꿔 놓았는가

11장. 규제 정책 - 플랫폼에 적합한 규제 정책은 따로 있다

12장. 미래 - 플랫폼 혁명의 내일

See Also: PlatformBusiness

Geoffrey Parker and Marshall Van Alstyne, “Information Complements, Substitutes and Strategic Product Design,” Proceedings of the Twenty-First International Conference on Information Systems (Association for Information Systems, 2000),

13-15; Geoffrey Parker and Marshall Van Alstyne, “Internetwork Externalities and Free Information Goods,” Proceedings of the Second ACM Conference on Electronic Commerce (Association for Computing Machinery, 2000),

107-16; Geoffrey Parker and Marshall Van Alstyne, “Two-Sided Network Effects: A Theory of Information Product Design,” Management Science 51, no. 10 (2005): 1494-1504. 나름 피인용 2029회인 논문임. (1)M. Rysman, “The Economics of Two-Sided Markets,” Journal of Economic Perspectives 23, no. 3 (2009): 125-43. (2)